Neer Shah&“Basudev”/カトマンズ、手とそして魂を汚し

“बासुदेव Basudev / バスデヴ” (Neer Shah, 1984, ネパール)

今作の主人公はバスデヴという中年男性だ。彼は教師として働いているのだが、その給料はあまり芳しくなく、家族を養っていくこともままならない状況だ。そんなある日バスダヴは友人であるクマールから一緒に仕事をしないかと誘われる。その仕事は犯罪に関わるものでありながら、家族のために彼は裏社会へと足を踏み入れることとなる。

1人の教師が貧困から犯罪街道をひた走ることとなる……そんな物語である“Basudev”はネパール版「ブレイキング・バッド」というべき代物となっている。そして本家ドラマに負けないくらい、脚本もなかなかにてんこ盛りである。バスデヴは金に味を占め犯罪を重ねていくのだが、金と良心の呵責に板挟みになっていき苦悩することになる。これもあって徐々にクマールと対立していく一方、彼の長男とクマールの娘が恋仲となっていき事態は拗れていく。またさらにはバスデヴの末の息子が難病と診断され、もはや彼は後戻りできなくなってしまう。

それでいて今作が製作されたのは1980年代の南アジアというわけで、インド映画の影響下にあるだろう今作には露骨な暴力や性描写はほとんどない。一応バスデヴの長男ら若者たちの恋愛模様も映しだされはするが、それもやはりと言っては難だが歌と踊りによって処理される。これがこの時代のネパール映画ひいては南アジア映画の限界といった風だ。

とはいえ監督の演出は、これがデビュー作とは思えないほどしっかりしている。最初は歌って踊る類いのインド映画にありがちな浮わついたコメディ的雰囲気で進むのであるが、事態が拗れていくにつれドン詰まりの雰囲気が加速度的に濃厚になっていく。後半はあのおちゃらけがもはや懐かしく思い出されるほど陰惨だ。いや本当、物語構成や編集のリズム、そして何よりこれらを統制する演出力が盤石で素晴らしいのだ。

特に印象に残るのは冒頭と終盤の連関である。まず冒頭、バスデヴはクマールら友人とお気に入りのベンチで真夜中に会話を繰り広げる。そこには親密な空気が漂い、観客である私たちも何か朗らかな気分にさせられる。そして翌朝バスデヴは勤務先の学校へ向かうわけだが、自宅から学校まで彼が歩く姿がほとんど映画のオープニング然とした形式で長く描かれる。そこでは彼の姿はもちろん、ネパールの首都カトマンズに広がる活気が濃厚に映しだされている。私も観ながらちょっとした高揚感を抱いた。

だが終盤、ある事件をきっかけとして完全に袂を分かってしまったクマールを、バスデヴはその手で殺害することとなる。かつての親友を殺した彼は呆然自失のままに夜のカトマンズを彷徨するが、そこに先に見出だした高揚感は微塵も存在しない。一人として通行人もいない闇の路地は、ただただ虚ろだ。その彷徨の末にバスデヴが辿りつく場所こそ、あの時クマールたちと人生について語ったベンチなのだ。そしてそのベンチで、バスデヴは心臓発作を起こし息絶えるのである。何て残酷で、だからこそ美しい円環だろうか。

“Basudev”は商業的にこそ成功しなかったが、今では1980年代当時のネパールを痛烈に批判する先鋭な社会派クライムスリラーとして高く評価されているそうだ。私は今作を「ブレイキング・バッド」に準えたが、ネパールの若い映画ファンには今作を「ジョーカー」に準える人もいた。少なくとも社会に抑圧されその底辺に生き、いつかその鬱屈を爆発させるアンチヒーローの姿がこの作品には浮かびあがっているのだ。

Sandra Eleta&“El imperio nos visita nuevamente”/パナマ、帝国が今再び

“El imperio nos visita nuevamente” / “帝国が私たちのもとに再びやってくる” (Sandra Eleta, 1990, パナマ)

中米の1国パナマは、パナマ運河の使用権を持つアメリカの実質的支配下にあり続けていた。それに対して1983年から軍事政権のトップについたパナマ軍最高司令官マヌエル・ノリエガは反米的姿勢をとり、アメリカはこれに加えて麻薬の不正浄化などを目的に掲げ、1989年から1990年にかけてパナマへと軍事侵攻を行う。いわゆるパナマ侵攻である。これによってパナマは甚大な被害を受けたが、今回紹介する中編ドキュフィクション“El imperio nos visita nuevamente”は、この侵攻直後にパナマ人監督によって撮影された数少ないパナマ映画となっている。

と言うとかなり深刻な映画を想像するかもしれないが、少なくとも前半においてその予想は裏切られる。主人公は1人の若者であり、彼は何の変化もない日常にウンザリしまくっている。俳優たちは全員素人らしく演技はかなり棒だ。ここではそれがむしろ人々の鬱屈に現実味を与えている、気がする。

そんな鬱屈を吹っ飛ばすために、彼はある夜ダンスパーティに赴くこととなる。ここにはとんでもなくエキセントリックな民族衣装を身に纏う若者たちが勢揃いしており、とにかくはしゃぎ回っている。若者もここで躍り狂うのだが、そこに白人女性が現れ、物珍しそうに写真を撮っていく。いい気分になり彼女をナンパしようとするのだが彼女の態度は豹変、こっぴどく拒否られ彼は1人残される。

そこにつけこむ存在が……悪魔である。比喩ではなくマジの悪魔である。傷ついた若者を悪の道に誘いこむかと思うと、見る間に悪魔崇拝者へと仕立てあげてしまう。そこからはもう悪魔の憑依に、世界観すら捻り曲がって脈絡もなしに部族間抗争みたいなものまで始まってさあ大変。正直、やりたい放題すぎて呆然としてしまう。

出てくる俳優全員が演技が下手くそなのはもちろんだが、監督も劇映画を演出するのに全然馴れていないのが明白で、前半は全体的にハリボテ感が漂う。だが悪魔崇拝のテンションだけはマジでたけえ、こういう辺りは昔ビデオレンタル店にたくさん並べられていた「エクソシスト」のパクり的な、Z級悪魔ホラーを彷彿とさせる。呆然とは私も確かにしたのだが、こういう映画はかなり好きなので正直観ていて満更でもない気分だった。

しかし途中から作風がガラリと変わる。現れるのはフッテージ映像の数々だ。アメリカ軍がパナマに爆撃を行い、兵士たちが銃を乱射する。大地では家屋が爆炎に包まれ燃え盛り、そしてパナマの人々の死体が転がっている。正にパナマ侵攻の真っ只中で撮影された映像が矢継ぎ早に浮かんでは消え、前半の拙さに苦笑していた私は呆然と言葉を失わざるを得なかった。

そしてフッテージ映像の合間には、監督らがパナマ侵攻を生き残った人々に行ったインタビューが挿入される。彼らはカメラに向かって侵攻の傷跡、目撃してしまった死について語っていく。後半においてはそんな悲痛な証言、そして映像が延々と、永遠と続いていくのである。前半の能天気さから一転、落差があまりにも激しく私も思わず狼狽せざるをえなかった。

“El imperio nos visita nuevamente”はZ級映画も斯くやの妙なフィクションと胸詰まるほど悲痛なドキュメンタリーの2つで構成された作品であり、その異質な構成は実験映画と呼ぶ方が相応しいかもしれない。そしてこの異様にして鮮烈な飛躍こそ、パナマの人々の心に刻まれた傷を何より鮮烈に表しているのかもしれない。すこぶる難しい1作だ。

Andreas Pantzis&“Slaughter of the Cock”/キプロス、その血塗られた業

“Η σφαγή του κόκορα” / “鶏の屠殺” (Ανδρέας Πάντζης, 1996, キプロス)

友人関係にある男2人エヴァゴラスとオニシモスは、ナイトクラブ兼娼館を経営する日々を送っている。ある日彼らのもとに旧知のアメリカ人男性がやってくるのだが、彼は1本のセックス動画を手にしており、これをネタに男たちに脅迫を図ってくる。ここには男たちが隠したい忌まわしい過去が宿っていた。彼らは若い頃、ペルシャ湾へと赴き、ここで移民労働者として過ごしていた。そして3人はここで出会いを果たし、いつしか性的放埒へと身を委ねることとなる。

今作は執拗な長回し主体の映像によって呪いを背負う男たちの姿を見据えていく。過去をひた隠しにし、己の地位を固持するがため、主人公たちは苦肉の策として男性を射殺、映像を我が物とする。だがこの行動によって精神が危機的状況に追いやられていく最中、エヴァゴラスはある女性と出会う。聾者である彼女に徐々に惹かれはじめ、エヴァゴラスは人生を新しくやり直すことを決意する。それでも過去の罪が、彼の心を苛んでいく。

演出は凄まじく忙しないもので、熱気や湿気がレンズにこびりついているような噎せ返る感覚すらも観客は味わわされるだろう。長回しゆえの息が長い、ある種長すぎる途切れなき映像には、男らしさを誇示するかと思えば罪の隠蔽に勤しみ、クラブの女性たちを邪険に扱うかと思えば最愛の女性に熱情をぶつける、そんな男たちの壮大な独善性、そこから溢れだす濃密な生命力が焼きついているのだ。

これはポジティブな形で作用するものでは一切ない。自分以外の他者、特に弱者を踏みにじり、時には自分自身すらも派手に傷つける。この性は抑えられずに、迸るがままに行動する、行動せざるを得ない。この凄絶なまでに自暴自棄は、もはや自己破壊と見分けがつかない。こうしてエヴァゴラスたちの熱気は狂気へと変貌を遂げていくのである。ここにおいて監督はキプロスにおける男性性の業を抉りだそうとしているように思われるのだ。これが抑えの効かないまま暴走することによって、世界は破壊され、最後には己も崩壊を遂げる。

そういう批判的な視点がある一方で、問題のある描写も枚挙に暇がない。特に女性描写に関してはかなり思うところがある。今作に出てくる女性は過剰なまでに性的な役割を押し付けられている。エヴァゴラスたちがナイトクラブを経営している故に、特に冒頭にはそこで働く女性たちが出てくるが、誰も彼も主人公たちにコケにされ、苦渋を強いられている。彼女らがフィリピン移民ということも相まって、女性/移民という二重の意味でマイノリティである女性が性的な客体化を被っているのは見逃せない。そしてヴァレリア・ゴリーノ演じるエヴァゴラスの恋人も、性的幻想や理想を押しつけられたような純粋無垢な存在として描かれている。彼女の場合、上述の要素に耳が聞こえない障害者というものも加えられ、何重にも問題があるいうに思われる。

だが男性性の業を描きだす今作の激烈な筆致には、この瑕疵すらも、むしろキプロスという国家それ自体の救いがたき業として告発しているのか?と思いたくなる衝動にすら駆られる。それほど凄まじいものなのだ。ラストの展開もこの印象を鬼気迫るものにする。最後、良心の呵責に押し潰されたエヴァゴラスは発狂、罪を清算するがためか、両耳を拳銃でブチ抜き、恋人のように聴覚を失うことになる。これはおそらくギリシャ神話の1つである「オイディプス王」、そこで目を潰したオイディプスの変奏でもあるだろう。しかしここで自己憐愍や救世主願望に酔うかと思えば、彼の罪が白日に曝された後、群衆からリンチされることになる。エンドロールが流れるなか、スローモーションの映像のなかで、エヴァゴラスは無慈悲になぶられ、最後には息絶える。ぬるい憐愍や願望は完膚なきまでに破壊し尽くされる。この容赦なさにはさすがに言葉を失わざるを得なかった。これゆえ、今作が数ある瑕疵をも越えてキプロス映画史に名を残したと私には思えたんだった。

Andreas Pantzis アンドレアス・パンツィスはキプロス映画史に名を残す重要人物でありながら、この40年で今作を含めて4作のフィクションと3作のドキュメンタリーしか長編を残していないという寡作作家でもある。興味深いのはデビュー長編から最新作に至るまで全てがランタイム150分越えという壮大さで、かつ主人公の名前が全てエヴァゴラスということになっている(俳優はそれぞれ別)時代設定はどれも異なりながら、その長大さとエヴァゴラスという名のもとにキプロスの文化と現代史、そしてその精神を描きだそうという方法論は徹底している点に、映画作家としての自負を感じざるを得ない。

Pablo Salguero&“La apuesta”/コスタリカ、移りゆく時代

“La apuesta” / “賭け” (Pablo Salguero, 1968, コスタリカ)

今作のあらすじはとある2人の男が、1人の女性をめぐって反目、彼女をめぐり自身の故郷からリモンという町までレース勝負を繰り広げるというシンプルなものである。だが興味深いのはそんな男たちの珍道中を、何故かドキュメンタリー形式で描きだすというところだ。登場人物たちの音声は流れない代わりに、そこへ注釈や説明を付け加えるように常にナレーションが続き、何とも牧歌的なレースが巻き起こっていくのである。

そしてコメディ映画としての要素も詰めこんである。レースはコスタリカ全土を股にかける訳だが、そこにはほぼ剥き出しの自然という悪路がどこまでも広がっており、鬱蒼たる森林に進路を阻まれるわ、泥流やら大河に嵌まりこむわと酷い状況が続く。そこを強引に突破しようとするのだから、ある種当然の報いとしてヤバいことになり、こちらとしては苦笑せざるを得ない。その様は何ともお気楽で、いい意味でくだらない。

だがこれをドキュメンタリー視点で見ると意味が変わってくる。舞台となる60年代後半において、コスタリカの経済は発展途上にあり、インフラ整備もきちんと行き届いているとはお世辞にも言えなかった。そして当時ちょうど巨大な高速道路の建設が進んでいたのだが、撮影スタッフはそれに沿って映画製作を行っていたらしい。そういったインフラ整備の過渡期をカメラは現在進行形で映し出していた意味で、ドキュメンタリーとして相当の価値がある訳だ。

この意味で映画には幾つもの印象的な風景が刻みこまれている。主人公たちの故郷である村は素朴な佇まいで、自然との飾らない共生が見えてくる。逆に首都であるサン・ホセはこの時点でもかなり開発が進んでおり、洗練された街並みや、住宅や役所などの建築も趣深い。とはいえ一旦外へ出ると、手付かずの豊かな熱帯雨林がどこまでも広がっている。世界そのものとしてそこに在る自然が印象的なのはもちろん、ここをブチ抜く線路や疾走の列車など人工物が徐々に入りこんでいる様も興味深かったりする。

少しコスタリカ映画界について記すと、90-2000年代の以前は経済状況も相まってほとんど映画が製作されないという状況が続いていた。30年代にイタリア人監督がこの地でパラグアイにおいて初の長編映画を製作してからその時期まで、全体を通しても長編の本数が20-30本、もしくはそれ以下という日本では考えられない状況があったのだ。そこからゆっくりと映画産業が成長を始め、2010年代においては他に類を見ないほどの女性監督の大躍進など面白い現象が現れることになる。これに関しては本館の鉄腸マガジンで、コスタリカ人映画批評家のコスタリカ映画史インタビューを、後々お届けしたいと思っている。まあ、この記事はその前哨戦といったものだ。

監督のPablo Salguero パブロ・サルゲロは映画監督としては勿論、コスタリカの現代史ひいては文化史そのものにとっても重要な人物だ。映画監督、作家、ジャーナリスト、写真家などなど八面六臂の大活躍を遂げ、政治家としても活動したという多面的な才能を持った存在だった。そしてこの活動の一環として作りあげた映画が“La apuesta”だったという流れがある。おそらく移りゆくコスタリカを捉え、映像として残す、そんな試みでもあったんだろう。

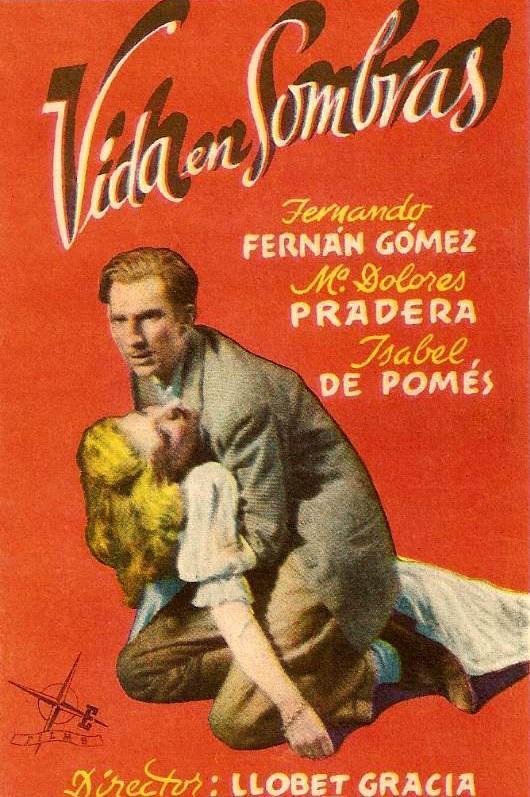

Lorenzo Llobet Gràcia&"Vida en sombras"/スペイン、閉じられる円環

"Vida en sombras" / "影のなかの人生" (Lorenzo Llobet Gràcia, 1949, スペイン)

今作の主人公カルロスが生まれた場所は、映画館である。母親がそこで映画を観ている間に産気づき、そうしてカルロスは産声をあげたんだった。彼が映画に魅入られることはもはや運命だったと言ってもいいだろう。健やかに育ったカルロスは必然的に映画界への道を歩み始め、映画監督になったのであるが……

彼の人生は映画に彩られたものである。喧嘩に、友情に、愛に、結婚に。全てが映画を中心として回り続けている。そして監督の演出自体もこの風景を印象的なものにする。というのも舞台となる街はセットであることが露骨なまでに映しだされており、カルロスが映画に生きているのが精神的な意味だけでなく、肉体的にもというのが鮮やかに提示されるのだ。

そして撮影も美しいものだ。カメラワークは流れるような滑らかさを伴いながら、セット=街並み、加えてそこに息づく人々の生をも映しだしていくのだ。更に住居の構造を利用した長回しも絶品であり、その優雅さに目が離せなくなる。だがだからこそ、今後巻き起こる惨劇の悲壮さが際立つのだが。

アンとの結婚生活は幸福に溢れたものであったが、その時間は長くは続かない。突如としてスペイン内戦が勃発したことで、否応なくその戦火に巻き込まれる。状況を圧して映画撮影を行いながらも、その合間にアンが銃殺され、彼は悲嘆に暮れる。

だがそれでもカルロスはカメラを抱えて映画撮影を続ける、いやもはや止められないのかもしれない。映画によって祝福された人生は、映画によって呪われた人生へと変貌していくことになる。そしてこの運命がカルロスの心を破壊していく。

しかしカルロスはカメラを回すことを止めない。この呪いを今再び祝福へと回帰させようとする切実な熱意こそが、彼を突き動かしている。彼にとってカメラを動かすことそれ自体が生存の意志なのである。映画によって1度は苦痛の地獄に落ちながら、映画によって彼は自分自身を救わんとする。

監督のLorenzo Llobet Gracia ロレンソ・ジョベト・グラシアは1911年生まれ、今作が念願の長編デビュー作である。しかしスペイン内戦の描写でフランコ政権に睨まれ、作品は検閲でズタズタにされてしまう。当然だがそのバージョンは観客にも批評家にも愛されることなく、剰え"呪われた映画監督"の烙印を押されてしまう。こうして彼は映画界を去り、1本も新しい作品を作れないまま、1976年失意のうちに亡くなった。

こうして今作によってGraciaが監督生命を絶たれたことを考えると、ラストシーンは別の意味を持つ。内戦を生き延びたカルロスは映画館に赴くのだが、カメラが引いていき、この光景がセット内で繰り広げられる映画撮影ということが提示され、映画は幕を閉じる。"Vida en sombras"という作品はこの最後によって円環を閉じ、どの映画史にも、どの流れにも属さない、たった1つだけで巡り続ける孤独そのものとなる。この悲壮な覚悟が結実するのは、今作がレストアされ、再上映される2016年を待つ必要がある。それは制作の67年後、Graciaが亡くなってから40年後だった。

Leyla Assaf Tengroth&"Frihetsligan"/レバノン、少女たちの現実

"Frihetsligan" / "自由ギャング" (Leyla Assaf Tengroth, レバノン, 1994)

シェイハは貧困にあえぐ家庭に生まれ、ベイルートの片隅でスリなどの犯罪に手を染めながら何とか暮らしている状態だ。家に帰っても強権的な父親に虐待される時間が続き、心の休まる時間が存在しない。とうとうシェイハは弟のアフメドと一緒に、家出することを選ぶ。

今作は内戦終結後のレバノン・ベイルートを撮影場所としているが、時間軸も内戦終結直前からその後に置かれている。ゆえに当時の空気感が生々しく切り取られている。荒廃した街並みを子供たちが駆け抜ける様は自由ながら、行われるのは犯罪行為の数々であり、強かにならねば生きていけない壮絶さをまざまざと見せつけられる。例え遊園地で無邪気に遊べる時間があっても、その楽しみは爆撃と銃撃で切り裂かれる運命だ。

とうとう家出を果たしたシェイハは弟や友人たち、そして偶然出会ったラシドという中年男性とともに"自由ギャング"を結成し、自分たちだけで生きていくことを決意する。最初は裏の世界に繋がりのあるラシドの助けを借りて生存を繰り広げていたのだが、彼の真意が明らかになっていくうちシェイハはまたも窮地に追い込まれしまう。

今作のそこかしこに搾取/被搾取の存在がある。シェイハは父に搾取され、次はラシドに搾取され、更に次は……といった風に、子供という立場を利用され搾取の螺旋に巻き込まれる。この状況で彼女は犯罪行為を行い一般人から搾取を行わざるを得ない。しかし他者からの搾取では被搾取の立場から逃れられない。例え逃れたと思えても、また別の権力者に搾取される。

撮影はリアリズム主体であり、当時のベイルートにおいて今そこに流れていた空気感を生々しく捉えている。完全に荒廃した灰燼色の室内からは貧窮が齎す埃の噎せ返るような匂いが漂い、建物に穿たれた傷跡はそのままレバノンという国が負った傷跡として際立つ。だが時おり、カメラはそんな息苦しさから隔たった解放をも映す。喧騒から逃れるためシェイハたちが赴くのは美しい海だ。彼女たちは岩礁を軽快に行きながら、陽射しに煌めく海を眺め、心に溜まる疲弊の澱を癒していく。この海岸の風景には安らぎの詩情が満ち、観客にもまた束の間の休息が訪れる。

だがこの詩が一時的にシェイハの心を救ったとしても、非情な現実の下において彼女に居場所はない。ある時、数えきれないほどの逮捕の末、哀れに思った警察官の手配でシェイハは孤児院兼修道院へ入れられることになる。1人の修道女に心を開く一方で、同世代の子供たちからは無知を嘲笑われる。そして最後にはラシドによって強制的に修道院から連れ出され、再びベイルートの路上に戻る羽目になる。

レバノンの壮絶な現実は留まるところを知らない。再び犯罪に明け暮れるなか、シェイハはラシドが子供たちをレイプしており、弟であるアフメドもその毒牙にかかったことを知る。彼を助けるために囮となったシェイハはラシドをナイフで刺し、警察に捕えられることとなる。

裁判において裁判官はシェイハが置かれた状況を鑑み、情状酌量の余地がある証言を引き出そうとする。正当防衛だったのですよね、いえ私が刺し殺しました、彼はまだ生きています、私が刺し殺しました。この子供が持つにはあまりに重すぎる絶望の発露は、日本でも話題になったレバノン映画、ナディーヌ・ラバキ監督作「存在のない子供たち」を彷彿とさせるものだ。あの頃から状況は変わっていないようにも思え、胸を掻き毟られるような心地を観客は味わうかもしれない。

ラストもまた痛烈だ。裁判の後、シェイハとアフメドは憐れみからある富裕層の家族に引き取られる。だが路上生活でもはやタガの外れたシェイハたちの暴力的な自由さを持てあまし、結局路上に彼女たちを放棄してしまう。最後に映るのは物乞いになった2人の姿、港でお金をねだるシェイハを幼稚園児と教師の集団は無視し、船に乗ってどこかへ向かいながら快活に歌を響かせる……この残酷なまでの対比に、レバノンの人々が抱く絶望と虚無がまざまざと刻まれている。

今作の監督Leyla Assaf Tengroth レイラ・アッサフ・テングロットはスウェーデンを拠点としながら、外側からレバノンの現代史を眺め続けた人物だ。70年代からスウェーデンのTV局に勤め、世界を股にかけドキュメンタリーを製作する一方、今作のようなフィクション作品も寡作ながら手掛けている。今作もスウェーデン資本で作られているゆえに、映画に現れる原題もアラビア語でなくスウェーデン語の"Frihetsligan"である。他の作品にはギニア人女性の心の彷徨を描く"Amelia"、レバノンの強制結婚と名誉殺人を描いた"Not Like My Sister"などがある。

Jānis Streičs&"Tikšanās uz Piena Ceļa"/天の川でまた会いましょう

"Tikšanās uz Piena Ceļa" / "天の川での出会い" (Jānis Streičs, ラトビア, 1986)

第2次世界大戦真っただ中、アストラは戦線に送られた夫を待ちわびながら、自身も兵士としてナチスに抵抗を続けていた。ある時彼女は任務を受け、自身も最前線へと向かうことになる。夫と再会したいという願いを胸に、アストラは弾幕と爆撃に覆われた戦地を行く。

このラトビア映画は戦争映画とロードムービー両方の要素を兼ね備えたハイブリッドだ。戦火のあわいを潜り抜けながら、アストラは様々な人々と出会う。旅を手助けする気のいい青年兵士、志を以て必死に戦いを続ける女性兵士、身を寄せ合いながら暮らす小さな子供たち。彼らとの出会いと別れを通じ、戦争の残酷さを味わいながら、アストラは夫を探し求める。

まず際立つのは戦争が人間存在にもたらす不条理なまでの死だ。ある時、アストラと気軽に会話していた兵士が次の瞬間に地雷で爆死する。ある時、アストラが滞在していた基地をドイツ兵が奇襲し凄惨な虐殺が繰り広げられる。こうした死の風景がほとんど何の脈絡もなく、突如としてアストラや観客に牙を剥く。これが戦争だ、これが死だと血塗られた真実を叩きつけるように。

だが同時に描かれるのは深い優しさの風景だ。作中にはアストラ含め様々な境遇の女性兵士たちが現れるが、彼女たちは互いをケアしながら、この極限状態を生き抜かんとする。そしてアストラたちが孤児の一団と出会い絆を紡いでいく様には、暖かな慈愛が宿る。こうして描かれる人が人を想う優しさが1つの希望として、戦争が齎す不条理な死と常に拮抗し続ける。

この2つの要素が美しい衝突を遂げるキャンバスを用意するのが、Valdis Eglītis ヴァルディス・エグリーティスによる撮影だ。全編が砂煙に満ちた荒廃の戦場を舞台としているが、彼はその中に息を呑むような詩情を見出す。時にそれはゾッとするほど美しく、時にそれは胸を打つほどに悍ましい。だがいつであっても胸を掻き毟るような生の切実さがそこには宿っている。

Valdis Eglītisはラトビアにおいてドキュメンタリー作家として著名な人物だが、数本ほど他の監督の作品で撮影監督も務めていた。斯く言う私は、この前にAivars Freimanisが1990年に制作した3時間もの大作"Dzīvīte"を観て本当に大感動(これについてもレビュー記事を書きたいが、途方もない傑作で一体いつ書けるか分からない)した後、際立って美しかった撮影を誰が担当したかと確認したところ、このValdis Eglītisに辿り着いた訳だった。

そして脚本を担当したIngrīda Sokolova イングリーダ・ソコロヴァはラトビアでは小説家として著名な人物であり、調べた限り脚本を執筆した作品はこれ含め2作しかない。今作の脚本は自身の経験を基に執筆した作品というが、アストラが愛を懸けて生存闘争を繰り広げる様には、Sokolovaの第2次世界大戦という1つの血腥い時代への生々しい思いと苦痛が刻まれている。

題名である"Tikšanās uz Piena Ceļa"はラトビア語で"天の川での出会い"を意味しており、これはアストラと彼女の夫の約束に由来している。そんな宇宙的イメージを題名とともに体現するのが、ラトビアで最も著名な音楽家の1人であるMārtiņš Brauns マールティンス・ブラウンスの手掛ける劇伴だ。戦争映画には少々場違いに思えるほど電子音を多用したその響きは、頭上に浮かぶ星々の煌めきを彷彿とさせるもので、同時にもう戻らない在りし日への郷愁すらも滲むのだ。

だが何よりも今作の格となるアストラを演じる

主演俳優Ināra Slucka イナーラ・スルツカだろう。舞台・映画俳優として今でも第1線で活躍する人物だが、そんな彼女にとって初の主演映画だったのが今作である。健気に、だがしなやかな意志とともに彼女は戦地を行く。どんな不条理な死に見舞われ、涙を流そうとも前に進むことは止めない。そんな強靭さをSluckaは鬼気迫る形で体現しているのだ。そして最後、アストラは最愛の夫の死とも直面することになる。だがそれでも、それでも生きていかなくてはならない。生きることへのこの悲壮なまでの決意が"Tikšanās uz Piena Ceļa"を全く忘れ難いものにしているのだ。

監督のJānis Streičs ヤーニス・ストレイチスはラトビア映画界で最も著名な映画作家の1人だ。1936年に生まれた彼は大学で映画製作を学んだ後、リガ映画スタジオに入社し活動を始める。1967年に"Kapteiņa Enriko pulkstenis"("エンリコ船長の時計")で長編デビューを飾り、以後2010年代に至るまで20本以上の長編を監督している。84歳で、現在も存命である。

全部は紹介しきれないので代表作を幾つか紹介しよう。ラトビア国民に最も人気のある1作は1975年制作の"Mans draugs - nenopietns cilvēks"("私たちの友人――軽薄なヤツ")だろう。ソ連占領下のラトビアに全く馴染めず、仕事を辞めてはフラフラする妥協なき理想主義者かつ怠け者の姿を描いたコメディ作品だが、この主人公像が当時のラトビア国民の共感を広く呼び、莫大な興行収入を記録したという。

Streičsのフィルモグラフィにおける傑作の1本と称される作品が1978年制作の"Teātris"だ。20世紀の英国はロンドンを舞台として繰り広げられる、舞台俳優たちの愛憎劇を描きだした本作はラトビアのオスカーとも言われるLielais Kristapsにおいて作品賞を獲得するなど大きく話題となった。

そしてもう1本の重要作品が1991年制作の"Cilvēka bērns"("人類の子")だ。同名小説を原作とした今作は1920年代のラトガレ地方を舞台に、この地で逞しく生きる少年の姿を描き出す子供映画だ。何故今作が重要かと言うと、今作はラトガレ語というラトビアで使用される方言の1つを使って作られた初めての映画なのである。ラトガレ地方が故郷である監督はこの地を描きだす作品を撮ることを悲願としていたが、今作を以てそれを達成した訳だ。監督は今作で再びLielais Kristapsの作品賞を獲得するとともに、ラトビア映画で初めてアカデミー賞外国語賞にノミネートされるという名誉も得た。Jānis Streičsという監督の重要さ、分かって頂けただろうか。彼の作品は今後とも紹介していきたいと思うのでお楽しみに。