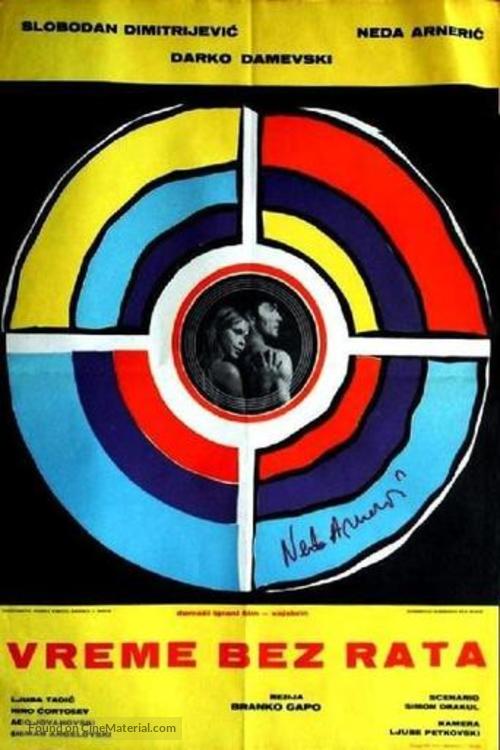

Branko Gapo&"Vreme Bez Vojna"/マケドニア、若さは理想に燃え

"Vreme Bez Vojna" / "戦争なき時代" (監督:Branko Gapo, マケドニア, 1967)

青年フィダンは父であるディチョの死後、彼の遺志を弔うため故郷の村へと舞い戻ってきた。それと同時にフィダンはこの地で農夫となり新しい生活を始めようと計画していた。そんな中で彼はブラグナという女性に出会い、一目で惹かれあうのだが、彼女には結婚相手が存在した。しかも彼女の父ラザールとディチョにはある因縁があった。

今作は大志を持った青年のめぐる青春物語と言えるだろう。都市部で無聊をかこっていた彼は村で家を建て、家畜を育てるなど活き活きとした生活を送り始める。それでも村の住民たちとの関係性や農業における法の問題など、現実はそう甘くないことが徐々に明らかになっていく。

特筆すべきはここで描かれるマケドニアの風土や文化の豊かさだ。山奥に位置する村は石造りの家が多く建てられており、石材と木材が猥雑に積み重なる村の風景からはのどかな雰囲気が感じられる。その他にも乱暴なまでに狂騒に満ちたお祭り風景や、伝統衣装や民謡を交えた結婚式などが鮮やかに描かれて私たちの目を楽しませてくれる。

さて、今作ではマケドニアの過去も描かれる。第2次世界大戦時、ドイツやブルガリアなど枢軸国からの侵攻を受けていた頃、フィダンの父ディチョはパルチザンとして反撃を続けていた。戦後は集団農場化・工業化を進めようと活動していたのだが、その急進性からラザールを中心とした村人たちと対立し、とうとう村を出ることになってしまったのだ。

今作はマケドニアという小国における、理想に燃える若者の挫折についての物語とも形容できる。父が挫折を遂げたように、フィダンもまた挫折と幻滅の道へと突き進んでいく。禍々しい響きの中で、フィダンは何を思うのか。若さへの絶望か、それともマケドニアへの絶望か。

Branko Gapo (Бранко Гапо/ブランコ・ガポ)は1931年生まれの映画作家だ。学生時代から映画製作を始め、50年代からドキュメンタリーを中心に映画監督としての活動を開始する。主に60年代70年代に活躍していた。代表作はブルガリアの支配下にあったスコピエで活動する若きパルチザンの姿を追った"Istrel / Истрел"(1972)、オスマン帝国の支配に抵抗するマケドニア人の姿を追った"Najdolgiot pat / Најдолгиот пат"などなど。他にも小説家、舞台演出家、ラジオドラマの脚本執筆としても活躍していた。そして2008年にスコピエで76年の生涯を終えた。

Isa Qosja&"Rojet e mjegullës"/コソボ、現実と幻想の狭間で

"Rojet e mjegullës" / "霧の守護者たち" (監督:Isa Qosja, コソボ 1987)

チトー政権下において少数民族であるアルバニア人は、社会体制から爪弾きにされ差別を受けていた。コソボのある地域に位置する町、そこに住んでいた1人のアルバニア人作家もまた、警察からの弾圧を恐れながら日々を生きていた。そして時間が経つにつれて、その焦燥と恐怖は加速度的に膨れ上がっていく。

炎に包まれた白い馬が、凄まじい速度で野原を疾走する。悲惨な嘶きの跡に残るのは、燃え盛る真紅の道だ。黒い炎を巻き上げながら、その道は真っ赤に燃え続ける。こんな現実とは思えない凄絶な光景から幕を開ける今作は、何故世界の映画史から無視されているのか分からないほどの圧倒的な美を湛えている。コソボ映画と些か周縁的な作品ゆえかもしれないが、個人的には余りにも不当としか思えない。

監督であるIsa Qosja(イサ・チョシャ)が紡ぐ今作の詩情は何とも禍々しいものだ。冒頭の燃え盛る馬に始まり、髪を切られる狂女の叫び声、警察の耳を噛みちぎる獰猛な浮浪者の笑み、常に群青色にくすんだ荒廃の極みたるコソボの街並み、そういったイメージの数々が矢継ぎ早に繰り出されていく様には背筋が凍てついてしまうほどだ。そしてその禍々しさは当時の社会体制への恐怖が根底にあるのだろう。

しかしそれと同時にここには凄絶な崇高さもまた存在している。劇中では主人公が綴る物語が幻想として描かれる。コソボの冷やかなまでに広大な野原で結婚式を挙げる人々、障害を持った下女と彼女を気遣う少年がめぐる悲劇。そこにはユーゴスラビアにおいてアルバニア人が直面してきた歴史が滲み渡る。

今作を彩る技術も完璧に近い。撮影はコソボの大地が育む光と闇を壮大な形で捉えていき、唯一無二の映像詩を綴りあげている。音楽は荘厳なオーケストラ演奏と白昼夢的な電子音楽が交わり合うものであり、この音が響くことによって世界は精緻な幻想へと姿を変える。総合芸術としての映画芸術がこれでもかと本領を発揮している感触がここには宿っている。

監督のIsa Qosjaは1949年にモンテネグロのヴサニエに生まれた。プリシュティナとベオグラードで映画や演劇について学んだ。1985年にデビュー長編である"Proka"を監督、衰退の危機に瀕した村を救おうと苦闘する男の姿を描いた作品だ。1987年には本作を製作するが、今後約20年もの間作品を撮らなくなる。おそらくコソボ紛争が原因の一端でもあるだろう。しかし2005年にはコソボ紛争後を舞台に精神病院から逃れた患者たちの姿を描いた"Kukumi"を製作し、映画製作に返り咲く。目下の新作は2014年の"Tri dritare dhe nje varje"、コソボ紛争下で行われたレイプ事件を告発しようとする女性を描いた作品だ。今作はサラエボやベルリン、テッサロニキなどで賞を獲得するなど広く話題となった。現在は教授としても活躍、是非とも新作を撮ってもらいたいところである。

Arvo Kruusement&"Kevade"/エストニア、ぼくらの青春

"Kevade" / "春" (監督:Arvo Kruusement, エストニア, 1969)

18世紀も終りに差しかかる頃、エストニアの田舎町に位置する寄宿学校で少年アルノは青春を謳歌していた。友人のヨーゼップやトニソンと日々はしゃぎ回ると共に、テーレという少女とは相思相愛の仲にあった。そして彼はこの寄宿学校で友情や愛について深く学んでいくことになる。

今作の原作はエストニア文学の立役者であるOskar Lutz(オスカル・ルッツ)の半自伝的小説だ。ここには当時の状況が活き活きと記されているそうだが、今作においても過去のエストニアに広がっていた青春が鮮やかに描かれている。授業中にはお喋りを交わし、川から流れてきたクソガキ集団と喧嘩をやらかしたり(このとき薪持ってきてブン殴りまくるのがエストニア的)子犬を拾ってきて一悶着起こしたり、彩り豊かな日常がここにはある。

エストニアの美しくも凍えそうな風景も一見に値する。雪が全てを包みこむような純白の世界、枯れ枝に雪が吸いついてできる世にも洵美なるオブジェの数々、少年少女たちが氷の上を滑るうちに吐きだす濁った息の揺らめき。北の果てに位置するエストニアならではの景色がここには広がっているのだ。

監督であるArvo Kruusement(アルヴォ・クルーセメント)の演出は清々しい空気に満ち溢れたものだ。軽すぎではなく深刻にもならず、軽妙な旋律で以て青春の輝きを描き出している。若さゆえの騒動あり、愛の三角関係あり、観ていると心が高揚してくること請け合いである。

KruusementはKaljo Kiisk(カリョ・キースク)と並ぶエストニア映画界の重鎮である。キャリア20年のうち長編はたった7本と寡作だが、今作がエストニア映画界における最も偉大な傑作と評価されるなど、その功績は多大なものだ。1972年にはタリンにやってきたドン・ファンの姿をミュージカル調に描いた"Don Juan Tallinnas"を、1982年にはバルト海沿岸に位置する港町の光景を描いた"Karge meri"を監督している。

さてこの"Kevade"であるが、実は今作には続編が存在している。1976年製作の"Suvi"と1990年製作の"Sügis"である。ここにはアルノやテーレたちが再登場、それぞれの未来を歩む姿が描かれる。しかし主人公はそれぞれ異なり"Suvi"はロシアで農業を学んだ20代のヨーゼップが父の農場を立て直す姿が描かれ、"Sügis"は"Kevade"では臆病者の友人として出てくるキールが中年となり、仕立て屋から農夫に転身しようと苦闘する姿を描き出す。特筆すべきなのは、何と彼らを演じる俳優が三部作通じて同じことである。20年スパンで同じキャラを同じ俳優が演じるというのは珍しいことだろうし、"ビフォア三部作"のようなことを過去のエストニア映画界がやっていたことは驚きである。ちなみに"Kevade" "Suvi" "Sügis"はそれぞれ"春" "夏" "秋"を意味しており、全て原作はOskar Lutzのものである。

Leida Laius&"Libahunt"/エストニア、大いなる森の中で

"Libahunt" / "人狼" (監督:Leida Laius, エストニア, 1968)

エストニアの山奥、その森の奥深くで1人の女性が魔女として火炙りの刑に処されることとなる。彼女の娘であるティナは、その後孤児のマルグスやマリと共に農場で暮らし始める。しかし母を襲った脅威は、ティナの元にも忍び寄ってくる。

冒頭、月光に染まった波紋に震える水面を映したショットからただならぬことがハッキリ分かるだろう。そして猥雑な活気に満ちた狂騒、束の間の美しい愛の風景、一転して狂気に支配された処刑場面。矢継ぎ早に綴られる異様な光景の数々は観る者の心を奪って止まないだろう(その雑駁で熱狂的な力強さはところどころアンジェイ・ズラウスキーを彷彿とさせる)

正直言って、物語はあってないようなものであり、今作は万華鏡的な映像詩と形容した方がしっくりくる。過去と現在、現実と幻想が、悪夢と白昼夢のあわいを錯綜しながら、世にも不穏で洵美なる映像詩を紡ぎだす。鋭利な白と黒のコントラストや耳元で不気味に爆ぜる響きの数々もなかなか強烈であり、幻想は猛烈な形で観客の世界を侵食していく。

エストニアにおいて森は特別な意味を持つとは、この国期待の中堅作家ヴェイコ・オウンプーが映画祭で証言していた。今作でも鬱蒼たる森は重要な存在である。その大いなる寛容さで人々を包み込むかと思えば、淀んだ仄暗い力で人々を狂気へと絡め取っていく。この作品で描かれる森ほど聖なる雰囲気に満ち溢れ、崇敬の念を起させるものはそう多くないだろう。

Leida Laius(レイダ・ライウス)は1923年生まれの映画作家だ。演劇を学び俳優として活躍した後、彼女は映画作家に転向し作品を製作し始める。今作は第2長編で、1973年には同名の小説を元とした作品"Ukuraru"を、1985年には少女の孤児院での過酷な生活を追った青春映画"Naerata ometi"を監督する。彼女はエストニアでもあまり評価されることはなかったらしく、1996年に亡くなるまでたった10本の長編しか残していない。Wikipediaにも簡単な略歴とフィルモグラフィが掲載されているのみだ。しかし"Libahunt"を見る限り、彼女は映画史に残るべき作家だということは一目瞭然である。ということで観られる作品は観て、ここでレビューを書いていきたいと思う。

Rolands Kalniņš&"Elpojiet dziļi"/ラトビア、反抗の音を響かせて

"Elpojiet dziļi" / "大きく息を吸って" (監督:Rolands Kalniņš, ラトビア, 1967)

ツェーザルスは電話交換手として働く傍ら、作詞家としてバンドに所属する青年だ。そのバンドはドイツのTV番組で特集が決定するなどブレイク寸前だ。そんなある時彼はアニータという女性と出会う。しかし彼女は政府機関の職員であり、彼女によってバンドの調査が開始され、ツェーザルスたちは危機に陥ってしまう。

今作は1967年製作、世界では若い作家たちが例えばヌーヴェル・ヴァーグなど新たなる映画を作り上げていたが、今作もそんな新風に属する作品と言えるだろう。当時盛んだったロック(日本のグループサウンズっぽさがある)を全面的に取り入れ、若い文化がこれでもかと煌めいていく。ロック、パーティ、ロマンス。そういった要素が爽やかに描かれていくのだ。

そしてラトビア独自の文化も描かれている。まずは映し出される古都リガの風景だ。凍てついた美が瀟洒な街並みの中でロックと響き合う様は息を呑むほど素晴らしい。そしてロックバンドの詩である。詩を執筆しているのはラトビアの有名詩人Māris Čaklais(マーリス・ツァクライス)であり、爽やかなポエティックが極めて洗練されることによって反体制性を獲得すると言った風で興味深い。

さて物語において創造性と体制の激しい衝突が描かれるが、この作品が辿った道筋も同じように苦難に満ちたものだった。1967年に完成した直後、反体制的な内容が咎められ即上映禁止の憂き目に遭う。更に上映素材がズタボロにされる悲劇もあったらしい。まともに公開が可能になったのはソ連崩壊後である。しかしその後は名誉が回復され、2018年にはカンヌ映画祭のクラシック部門で記念上映が成されることとなった。この作品の別名"Četri balti krekli"の名前を冠したライブハウスも存在している。

さらに映画が苦難の道を歩むなら、その監督もである。Rolands Kalniņš(ロランズ・カルニンシュ)は1922年生まれ、助監督として経験を積みながら1959年の"Ilze"で長編監督としてデビューする。その後も精力的に作品を製作するが、今作含めて何本かは反体制的として上映禁止とされ、中でも1974年製作の"Piejūras klimats"は上映素材をブチ壊しにされた挙句、現在では40分しかまともな素材が存在していないという状態になっている。その後も作品を製作しながら、ソ連崩壊で自由を得る頃には60代に差しかかり、それ以後は2作しか作品を監督せず今に至っている。それでも彼は存命(現在92歳!)であり、存命中にカンヌで今作が上映など名誉回復が成されたことは幸運だっただろう。

Dhimitër Anagnosti&"Lulëkuqet mbi mure"/アルバニアでも大人は判ってくれない

"Lulëkuqet mbi mure" / "壁のヒナゲシたち" (監督:Dhimitër Anagnosti, アルバニア 1976)

舞台は1940年代、イタリア軍に占領されたアルバニアの首都ティラナ。ここに位置する孤児院に4人の少年たちが住んでいた。彼らは腐った体制や学校のシステムに反感を抱いていたのだが、まだ子供であるが故に反抗する術を持って居なかった。しかし……

今作はイタリア占領下のアルバニアの様子が垣間見えるという意味でまず印象的だ。ファシストにズブズブの教師たち、イタリア語の歌を強制的に謳わされる音楽の授業、理髪店で居丈高に振る舞うイタリア人将校たち。子供たちはそんな権力の横暴に対してはいつだって敏感であり、不満を積み重ねていく。

そんなある日、少年たちの友人であるパルチザンの若者が路上でイタリア人将校を暗殺するという事件が勃発する。それをきっかけとして、彼らの反感は煽り立てられ、自分たちも教師たちに反抗しようと行動に打って出ることとなる。その結果、用務員が怪我までしたことで教師側からの締め付けが強化されてしまうのだったが……

現代のアルバニア映画にはパルチザンもしくはパルチザン的な活動に明け暮れる少年たちを描いた作品(例えば先に紹介したアルバニアで最も有名な映画監督Xhanfesi Ketoの諸作)が多いのだが、今作もそんな作品である。彼らはその若さで以て腐った体制を震わせ、それぞれの目的を達成していく。そういう意味では今作はトリュフォーの「大人は判ってくれない」や、アルゼンチン映画史上傑作であるLeonardo Favioの"Crónica de un niño solo"などに匹敵する作品と言える。

とはいえラスト、まだ青年にも満たない少年たちが放校された後、パルチザンに入隊しイタリア人を暗殺して"俺たちの戦いはこれからだ!"という感じになるラスト(しかも劇伴の荘厳さが凄い)は今から観ると問題含みに見える。この頃は国威発揚系映画が重宝されたのだろうが、今から見ると暴力の連鎖っぽくて何だかなという。しかし戦後のアルバニア映画はそれが根幹にあるので、楽しむなら無視する必要があるにはある。

Dhimitër Anagnosti(ジミタル・アナグノスティ)は60年代から活躍する映画作家だ。代表作はアルバニアを逃れようと奔走する3人の船員の姿を描いた"Duel i heshtur"(1967)、年端も行かぬ少年との結婚を強制される女性を描く"Përrallë nga e kaluara"(1987)がある。現在でも存命であり、最新作は2007年に監督した1930年のアルバニアの農村を舞台とする1作"Gjoleka, djali i Abazit"だ。

Xhanfise Keko&"Partizani i vogël Velo"/大いなるアルバニアを守るため

"Partizani i vogël Velo"/ "ヴェロ、小さなパルチザン" (監督:Xhanfise Keko, アルバニア 1980)

少年ヴェロはアルバニアの雪の山奥で父と幸せに暮らしていた。しかしパルチザンと疑われた父が無残に射殺された後、彼は復讐の為パルチザンに入隊したいと願うようになる。村の人々は天涯孤独になった彼を暖かく迎えるのだが、ヴェロの中で復讐心はどんどん募っていく。

さて、アルバニア映画界において最も重要な映画作家は誰か?と世界のシネフィルに訊いたなら、間違いなく大多数の人々が答える名前こそXhanfise Keko(ジャンフィゼ・ケコ)だ。彼女はアルバニア映画のパイオニアとして何十年に渡って映画を製作し続けた人物である。その映画はどれも子供を主人公としたもので、その意味で彼女は"アルバニアのアッバス・キアロスタミ"と言える。彼女の代表作といえば、ドイツ占領下の首都ティラナでサボタージュ活動をする少年の姿を描いた"Tomka dhe shokët e tij"(1977)だが、天邪鬼な私がまず紹介するのはそれではなく1980年製作の"Partizani i vogël Velo "だ。

Ketoはまずヴェロの暮らしぶりを鷹揚たる筆致で描き出す。アルバニアの自然は広大で懐が深い。雪の純白に包まれた自然における暮らしは過酷なものであると同時に、豊かさにも満ち溢れている。そして春が来れば深い緑が周りには広がり、人々を優しく包みこむこととなる。そんな鷹揚さを反映するように人々も優しさに溢れている。だがヴェロはそれだけでは我慢できないのである。

ヴェロは愛犬と共に危険な山々を越えて、パルチザンたちと合流することになる。しかし彼らはヴェロの年齢を理由に、パルチザンへの入隊を断るのだ。失意のうちにヴェロは村へと戻るのだが、諦めきれない彼はパルチザンの元へ舞い戻ることになる。

第2次世界大戦時のアルバニアは激動の運命にあった。1939年からはイタリアの占領下に入り苦渋を舐めたかと思うと、イタリアが降伏した1943年以降はドイツの占領下に入ってしまう。そうして苦しみを味わい続けたアルバニアだからこそ、戦後にはその過去を振り払おうと、その時代に勇敢に戦い続けた戦士たちを賞賛する映画を作り続けるのだろう。今作も正に敵兵を勇敢に射殺したヴェロが、独りで大いなる自然へと旅立つ姿で幕を閉じるのである。

さて、Xhanfise Kekoについてはオルタナティヴ映画史を標榜するに辺り、絶対に欠かしてはならない映画作家であると思うので、今後もアルバニア映画の重鎮と共に作品を取り上げる予定である。こうご期待。