František Vláčil&"Holubice"/今、ここから飛び立つ時

"Holubice" / "鳩" (監督:František Vláčil, チェコ, 1960)

暇を持て余していた車椅子の少年は、窓の外で飛び回る鳩を見つける。彼は好奇心から銃でその鳩を打ち落としてしまう。鳩は力なく墜落していくのだが、同じアパートに住む画家の男が拾い、治療をすることとなる。彼らは知らなかったが、実はその鳩を待ち続ける少女がバルト海沿岸の小さな村にいたのだった。

まず今作は少年の心の移ろいを描き出す。彼は小学校でフェンスの真上にボールが引っかかったのを取ろうとして落ちてしまい、それから怪我とトラウマの両方のせいで歩けなくなったのだ。少年は自由を謳歌する鳩に嫉妬を抱いて打ち落としてしまったのだろう。しかし彼は画家の男から鳩を受け取り、自身の行いを反省する。そして鳩が回復するその時を願うのだ。

演出はかなり実験的である。基本は計算され尽くしているだろう美しいショットの数々で構成されながらも、時おり舞台がアパートからバルト海沿岸の村へと移行し、ジャジーな劇伴の流れる自由気ままなシークエンスが描かれることになる。かと思えば画家が絵画を描く場面をそのまま描き出したり、表現主義的な黒と白の不穏な交錯が現れたりと、その演出にはかなり幅がある。

その自由さは正に、自由とは何かという主題に密接に関わっている。歩けないのは怪我のせいというよりトラウマのせいであると分かってくる少年の心の震えは、そのまま鳩に託されていく。怪我が治っても飛んでいかない鳩の姿は、少年が元のようの立って堂々と歩き続けることを恐れているからなのだ。しかしそんな鳩を手放してこそ、少年は、私たちは進んでいけるのだ。

今作“Holubice”(特集上映された時の邦題は「鳩」)はとても小さな宝石のような映画だが、興味深いのは今作が後のチェコを代表する名匠František Vláčil(フランチシェク・ヴラーチル)によるデビュー長編ということだ。彼は数年後、チェコ映画界で最も偉大と言われる作品“Marketa Lazarová”(「マルケータ・ラザロヴァー」)を完成させ、名実ともに巨匠の称号を獲得する。この2つを比べれば明らかだが、全く驚きの飛躍であるというべきだ。

![]()

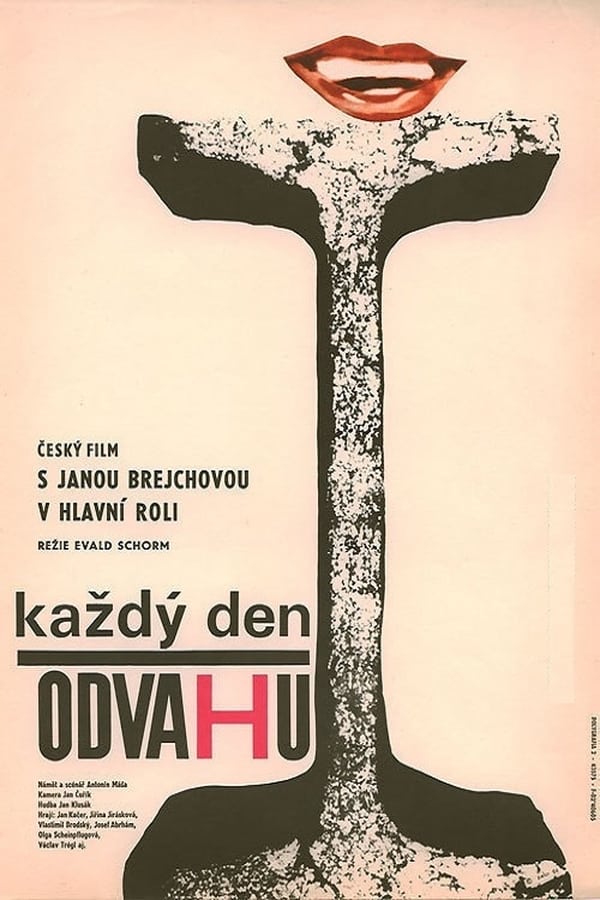

Evald Schorm&"Každý den odvahu"/社会主義の荒波の中で

"Každý den odvahu" / "毎日を生きる勇気" (監督:Evald Schorm, チェコ, 1964)

第2次世界大戦後のチェコスロヴァキア、ソ連によって社会主義が輸入された時代が本作の舞台だ。ヤレクという青年は工場で作業員として働いていたが、共産主義に対して深いシンパシーを抱いていた。それゆえに周りの友人からも疎まれながら、彼は我が道を進み続け、着々と出世を果たしていくのだったが……

今作の製作年数は1964年ということで、モロにヌーヴェルヴァーグに影響を受けた自由さが感じられる。つまり典型的なチェコスロヴァキア・ニューウェーブに属する作品な訳で、監督のEvald Schlom(エヴァルド・シュロム)もこの潮流の代表的人物と言われる(が、日本における情報は少ない)工場の様子や空き地で繰り広げられる愛の戯れ、そういったものが一種の軽やかさで以て描かれる様はとても興味深いものだ。観客も時代の空気を感じることができるだろう。

東欧映画に顕著なのは、精神がどん詰まりを迎えたような鬱屈と生命力の狂騒ぶりが拮抗している部分だ。今作でも出世を果たしながらも何かを確実に失っていくヤレクの心の風景と平行して、日本では考えられない異常なハイテンションで繰り広げられるパーティーシーンなど生命力が汪溢する場面が交互に繰り広げられる。この鮮烈な対比が、今作や他のチェコスロヴァキア映画に東欧映画を特別なものとする由縁なのかもしれない。

その中でも特徴的なのは若さの失われてゆく様への郷愁だ。ドキュメンタリー調で若者たちの文化が描かれる中(この辺りはニューウェーブの代表的作家ミロシュ・フォルマンの“Konkurs”を思い出させる)ヤレクの恋人であるヴェラはある時こんなことを言う、私は年なんか取らないって言って!と。しかし時は誰にも等しく降りかかる。ソ連ではスターリン批判が起こり、今までの体制が欺瞞であったことが明らかになる。そして順風満帆だったヤレクの人生は完全にひっくり返り、窮地に至る。誰もまた人生の流転からは逃れられないのだ。

Dimitar Petrov&"S detza na more"/港町に響く子供たちの声

"С деца на море" / "岸辺で子供たちと一緒に" (監督:Dimitar Petrov, ブルガリア, 1972)

今作はピプシという少年を主人公とした2本の短編で構成されている。舞台は黒海沿岸の風光明媚な港町、そんな観光街でピプシは子供時代を過ごしていた。まず彼が飛びこむ冒険は不思議なイルカの冒険だ。ある日彼は若い漁師から不思議な力を持ったイルカについての噂話を聞く。ピプシは仲間たちと共に、そのイルカを探しに行くのだったが……

さらにある日、ピプシはマンチョという中年男性と出会う。彼は同僚である女性とこの町へ出張へやってきたのだが、実は彼女に好意を持っていたのだ。マンチョは同僚に近づくのだが、カメラを持ったピプシが周りをうろついて遊びに巻き込んでくるので、思うように事が運ばず……

東欧映画のそれほど多くない映画製作数の中で、子供映画の占める割合はかなり大きいように思われる。共産主義国家においても子供は世界の未来であり、彼らのための映画が必要とされていたからだろう。今までアルバニアやルーマニアなどの子供映画を見てきたが、ブルガリアの作品群も独自性があり、なかなか面白い。

ということで本作である。まず印象的なのはブルガリアの港町の美しさである。観光客ひしめく海の風景が心洗われるほど素晴らしいのはもちろん、風情のある古びた家並み、長きに渡る歴史を感じさせる建造物の数々、そしてそこに生きる人々の何気ない営み。当時のブルガリアの息遣いがここには宿っているのだ。

そして子供たちの弾ける明るさや好奇心はどこの国でも変わらない。皆で集まってブルガリアの街を駆けまわり、馬鹿やりまくって時々友達を泣かせたり、大人をこれでもかと困らせたり、子供たちの魅力爆発である。太陽の光が満ち渡る世界を自由に跳ね回る彼らの姿は、それを見ているだけで心が躍るだろう。

しかしやはり生きる上で、ただ一辺倒に明るいだけではいられない。そこには寂しさや哀しさも存在する。1話の最後では、不思議なイルカを見つけられなかったピプシ御一行は、更に噂を教えてくれた若い漁師がカッコいい男というよりただの軽薄な女好きということを知り、大いなる幻滅を味わう。そうやって大人の汚さを知って、子供というものは成長していくのだろう。

Dimitar Petrov (Димитър Петров /ディミタル・ペトロフ)は1924年生まれ、50年代から様々な映画を製作していたが、その中でも得意としていたのが子供映画だった。例えば1963年製作の"Капитанът / The Captain"はサマーキャンプで船を作ろうとする少年少女が巻き起こす騒動を描いた作品、1971年製作の"Таралежите се раждат без бодли / Hedgehogs are Born without Spines"は3篇の短編を通じて子供たちの日常を描き出すオムニバス作品だった。10数本の映画を製作した後、2018年に92歳でその生涯を閉じることになった。

だが今作にはもう1組、重要人物が存在する。それがMormarevi兄弟(Братя Мормареви / モルマレヴィ兄弟)だ。Moritz Yomtov (Мориц Йомтов /モーリッツ・ヨムトフ)とMarko Stoychev (Марко Стойчев /マルコ・ストイチェフ)の2人で結成されたこのコンビ(実際の兄弟ではない。叶姉妹のようなものだ)は、60年代から80年代にかけて数々の脚本を執筆していた。彼らの得意としたのがコメディ映画と子供映画であり、後者は様々な監督によって映画化され、その1本がこの"С деца на море"だった訳である。ちなみに前者の代表作としてはブルガリア1のコメディ俳優Georgi Partsalev(Георги Парцалев /ゲオルギ・パルツァレフ)を主演に据えた世代間ギャップコメディ"Два Диоптъра Далекогледство / Farsighted for Two Diopters"が挙げられる。

Milutin Kosovac&"Devetnaest djevojaka i jedan mornar"/セルジュ・ゲンズブール in ボスニア

"Devetnaest djevojaka i jedan mornar" / "19人の少女たちと1人の海兵" (監督:Milutin Kosovac, ボスニア, 1971)

ナチによる侵攻が激化していたボスニアのある地域、劣勢に追い込まれたパルチザン部隊だったが、傷ついた彼らを救うため旅を続けるのが海兵隊の男率いる19人の女性部隊だった。彼女たちは負傷した兵士たちを各地で救出しながら、ナチが跋扈する山の中を旅する。

ユーゴ映画を探索していた最中に見つけたのが、この驚愕のボスニア映画。何が驚きって主演が何とフランスの大スターであるセルジュ・ゲンズブールとジェーン・バーキンなのである。時期は1971年なので「ガラスの墓標」直後に出演したらしい。いつの間にユーゴに出稼ぎに行ったのかという感じだ。

物語の主軸は女性部隊の旅路である。険しい山道を進んだり、ドイツ兵どもをブチ殺したりブチ殺されたり、傷ついた兵士たちを癒したり、そういった風景が断片的に描かれる。正直言うと、その淡々たる構成はかなり味気なく、キャストの無駄な豪華ぶりに反して内容はそれほど面白くない。

それより変なところを書くべきだろう。まずド直球におかしくて失笑なのが、ボスニア兵もドイツ兵もみな全員フランス語で喋るのである。実際の歴史にお前らそんな関わってねーだろという。「イングロリアス・バスターズ」以後に観ると滑稽以外の何物でもない。ゲンズブールたちありきで作られたのが丸分かりの趣向である。

そして当のゲンズブールたちはというとである。バーキンは山道を登ったり、川を渡ったり、機関銃を構えて敵をブチ殺したり、無駄に全裸になって湖で泳いだり体張ってるが、ゲンズブールは当の旅の場面はほぼ出てこず、野原とかで休憩する時だけひょっこり現れ、リーダー面をする。お前、隊のリーダーじゃねえのかよ?そして出てきたかと思うと、バーキンとイチャコラして公私混同をかます。バーキンが戦闘中ライフルで敵兵をブチ殺した後「これが武勲のメダルさ」と、ゲンズブールが路傍に咲いていた一輪の花を渡す場面は失笑通り越して、もはや微笑ましい。完全にゲンズブール&バーキンカップルの接待映画である。

とはいえ良い所もある。おそらく当時のユーゴ映画としては金がかかってるのではないだろうか。冒頭から爆破に銃撃にとなかなか迫力がある。全体的に銃撃戦にはかなり力が入っている。そしてボスニアの寒々しく広大な大地を背景に、多くの軍勢が迫ってくる場面のショットなども美しい。が、まあ今作は相当の物好きか筋金入りのゲンズブールマニアorユーゴ映画マニアにしか薦めない。上映時間は72分と短いので暇潰しにはありかもしれない。

監督のMilutin Kosovac(ミルティン・コソヴァク)に関してはあまり情報がない。ゲンズブールと画外を作るわりには無名でかつ寡作だ。1964年製作の"Dobra kob"は、ユーゴへ狩りにやってきた男が猟場の番人が悪名高いナチだったのではないか?と疑心を深めるサスペンスで、1966年製作の"Sunce tudeg neba"はドイツへ出稼ぎに向かうユーゴ人労働者たちの姿を描いた作品、1985年製作の"Ada"は1人の女性が息子のよりよい未来のため仕事を探す姿を描いた作品だそう。生涯ボスニアで映画を作り続けたようだ。

フランス版ポスター。ゲンズブールの顔が濃厚。

Miomir Stamenković&"Si të vdiset"/東欧、パルチザン映画の系譜

"Si të vdiset" / "どう死すべきか?" (監督:Miomir Stamenković, コソボ, 1972)

舞台は第2次世界大戦時のコソボ、この地は枢軸国であるイタリアの占領されて暗黒の時代を迎えていた。それでもパルチザンたちはイタリア兵たちに対して反抗を続け、戦いに身を委ねていた。その中に親友であり戦友である2人の青年がいたのだが、彼らを待つ運命は残酷な物だった。

戦後の東欧映画には、エロや暴力を主題にしたエクスプロイテーション映画、ならぬパルチザンの勇ましい戦いや悲劇を描き出した"Partisaploitation"映画みたいなジャンルが存在すると思っている。ブルガリアからユーゴスラビア、ルーマニアまで幅広くパルチザン映画は存在し、アルバニアでは1980年代まで長く長く作られるほどである(以前紹介したXhanfise Keko監督の"Partizani i vogël Velo"はその代表例)

さて"Si të vdiset"はその意味で正に典型的な"Partisaploitation"映画である。青年たちは勇ましくイタリア軍と戦い、雄々しく反抗を続けながらも、抵抗空しく捕えられ、最後には処刑されてしまう。しかしそれでも誇りは失わないままに生を全うする訳である。当時のファシズム死すべし&共産主義ズブズブな観客にとってはパルチザン泣き必至である。

ではそんなパルチザン的、というかまあプロパガンダ的な要素を越えて、今作は面白いかと言えば微妙である。こう、ビジュアル的に飛躍するものがないのだ。コソボの広大な大地に頼りきりで視覚的快楽が足りない。かといって"Partisaploitation"映画史に残る傑作であるラリーサ・シェピチコの「処刑の丘」くらい人間の顔が力強く描かれている訳でもない。今作は相当の東欧映画好き及びコソボ映画好きにしかオススメしない。傑作になるポテンシャルはあったと思うのだが。

本作の監督Miomir Miki Stamenković(ミオミル"ミキ"スタメンコヴィッチ)はセルビア人監督で、ユーゴスラビアの各地で映画を製作していた。1971年の"Klopka za generala"はボスニア映画で、1972年製作の今作はコソボ映画、1976年製作の"Devojacki most"はセルビア映画といった風である。2010年まで長編から短編、劇映画からドキュメンタリー、映画から演劇まで幅広く作品を製作した後、2011年に亡くなった。享年83歳だった。

ポスターは題名が違うが、クロアチア語表記で意味は同じ。

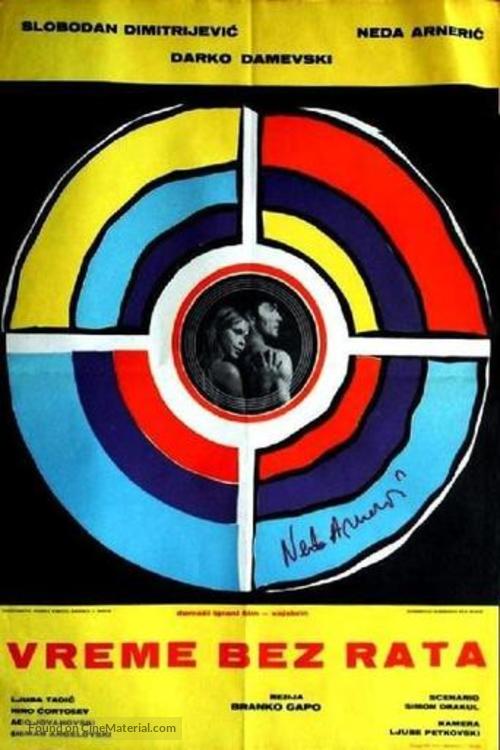

Branko Gapo&"Vreme Bez Vojna"/マケドニア、若さは理想に燃え

"Vreme Bez Vojna" / "戦争なき時代" (監督:Branko Gapo, マケドニア, 1967)

青年フィダンは父であるディチョの死後、彼の遺志を弔うため故郷の村へと舞い戻ってきた。それと同時にフィダンはこの地で農夫となり新しい生活を始めようと計画していた。そんな中で彼はブラグナという女性に出会い、一目で惹かれあうのだが、彼女には結婚相手が存在した。しかも彼女の父ラザールとディチョにはある因縁があった。

今作は大志を持った青年のめぐる青春物語と言えるだろう。都市部で無聊をかこっていた彼は村で家を建て、家畜を育てるなど活き活きとした生活を送り始める。それでも村の住民たちとの関係性や農業における法の問題など、現実はそう甘くないことが徐々に明らかになっていく。

特筆すべきはここで描かれるマケドニアの風土や文化の豊かさだ。山奥に位置する村は石造りの家が多く建てられており、石材と木材が猥雑に積み重なる村の風景からはのどかな雰囲気が感じられる。その他にも乱暴なまでに狂騒に満ちたお祭り風景や、伝統衣装や民謡を交えた結婚式などが鮮やかに描かれて私たちの目を楽しませてくれる。

さて、今作ではマケドニアの過去も描かれる。第2次世界大戦時、ドイツやブルガリアなど枢軸国からの侵攻を受けていた頃、フィダンの父ディチョはパルチザンとして反撃を続けていた。戦後は集団農場化・工業化を進めようと活動していたのだが、その急進性からラザールを中心とした村人たちと対立し、とうとう村を出ることになってしまったのだ。

今作はマケドニアという小国における、理想に燃える若者の挫折についての物語とも形容できる。父が挫折を遂げたように、フィダンもまた挫折と幻滅の道へと突き進んでいく。禍々しい響きの中で、フィダンは何を思うのか。若さへの絶望か、それともマケドニアへの絶望か。

Branko Gapo (Бранко Гапо/ブランコ・ガポ)は1931年生まれの映画作家だ。学生時代から映画製作を始め、50年代からドキュメンタリーを中心に映画監督としての活動を開始する。主に60年代70年代に活躍していた。代表作はブルガリアの支配下にあったスコピエで活動する若きパルチザンの姿を追った"Istrel / Истрел"(1972)、オスマン帝国の支配に抵抗するマケドニア人の姿を追った"Najdolgiot pat / Најдолгиот пат"などなど。他にも小説家、舞台演出家、ラジオドラマの脚本執筆としても活躍していた。そして2008年にスコピエで76年の生涯を終えた。

Isa Qosja&"Rojet e mjegullës"/コソボ、現実と幻想の狭間で

"Rojet e mjegullës" / "霧の守護者たち" (監督:Isa Qosja, コソボ 1987)

チトー政権下において少数民族であるアルバニア人は、社会体制から爪弾きにされ差別を受けていた。コソボのある地域に位置する町、そこに住んでいた1人のアルバニア人作家もまた、警察からの弾圧を恐れながら日々を生きていた。そして時間が経つにつれて、その焦燥と恐怖は加速度的に膨れ上がっていく。

炎に包まれた白い馬が、凄まじい速度で野原を疾走する。悲惨な嘶きの跡に残るのは、燃え盛る真紅の道だ。黒い炎を巻き上げながら、その道は真っ赤に燃え続ける。こんな現実とは思えない凄絶な光景から幕を開ける今作は、何故世界の映画史から無視されているのか分からないほどの圧倒的な美を湛えている。コソボ映画と些か周縁的な作品ゆえかもしれないが、個人的には余りにも不当としか思えない。

監督であるIsa Qosja(イサ・チョシャ)が紡ぐ今作の詩情は何とも禍々しいものだ。冒頭の燃え盛る馬に始まり、髪を切られる狂女の叫び声、警察の耳を噛みちぎる獰猛な浮浪者の笑み、常に群青色にくすんだ荒廃の極みたるコソボの街並み、そういったイメージの数々が矢継ぎ早に繰り出されていく様には背筋が凍てついてしまうほどだ。そしてその禍々しさは当時の社会体制への恐怖が根底にあるのだろう。

しかしそれと同時にここには凄絶な崇高さもまた存在している。劇中では主人公が綴る物語が幻想として描かれる。コソボの冷やかなまでに広大な野原で結婚式を挙げる人々、障害を持った下女と彼女を気遣う少年がめぐる悲劇。そこにはユーゴスラビアにおいてアルバニア人が直面してきた歴史が滲み渡る。

今作を彩る技術も完璧に近い。撮影はコソボの大地が育む光と闇を壮大な形で捉えていき、唯一無二の映像詩を綴りあげている。音楽は荘厳なオーケストラ演奏と白昼夢的な電子音楽が交わり合うものであり、この音が響くことによって世界は精緻な幻想へと姿を変える。総合芸術としての映画芸術がこれでもかと本領を発揮している感触がここには宿っている。

監督のIsa Qosjaは1949年にモンテネグロのヴサニエに生まれた。プリシュティナとベオグラードで映画や演劇について学んだ。1985年にデビュー長編である"Proka"を監督、衰退の危機に瀕した村を救おうと苦闘する男の姿を描いた作品だ。1987年には本作を製作するが、今後約20年もの間作品を撮らなくなる。おそらくコソボ紛争が原因の一端でもあるだろう。しかし2005年にはコソボ紛争後を舞台に精神病院から逃れた患者たちの姿を描いた"Kukumi"を製作し、映画製作に返り咲く。目下の新作は2014年の"Tri dritare dhe nje varje"、コソボ紛争下で行われたレイプ事件を告発しようとする女性を描いた作品だ。今作はサラエボやベルリン、テッサロニキなどで賞を獲得するなど広く話題となった。現在は教授としても活躍、是非とも新作を撮ってもらいたいところである。