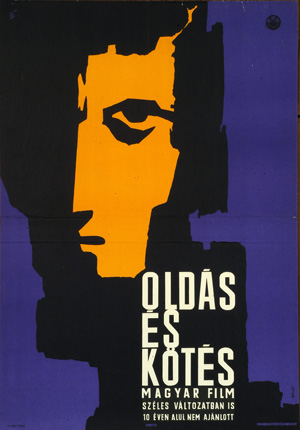

Jancsó Miklós&"Oldás és kötés"/虚無と絶望のハンガリー交声曲

"Oldás és kötés" / "分かたれては結ばれ" (監督:Jancsó Miklós, ハンガリー, 1963)

物語の舞台はブダペスト郊外にある病院、そこでの人々の姿が描かれるのだが、中心となる1人の青年医師ヤーロムだ。彼は人の命を救うという自分の仕事に疑問を持ち始めている。そんな中で70歳になる恩師が手術に復帰すると聞き、複雑な思いを抱きながら手術に望むのだが、彼は失敗し患者は死を迎える……

今作の監督はハンガリー映画界におけるおそらく最も偉大な映画作家Jancsó Miklós(ヤンチョー・ミクローシュ)である。ネメシュ・ラースローの長回しがどうとかタル・ベーラの長回しがどうとかいう話があるが、彼らの源にはミクローシュがいる(もしかしたらその更に前の源流もあるかもだが)。今作は1962年製作の第2長編で、第3長編"Szegénylegények”で世界的名声を獲得する直前の作品だが、ここにも確かに彼の刻印がある。

彼の特徴は先述の通り長回し、遠近感を自在に行き交いながら世界の豊かさを見せる長回しだが、ここでもそれは発揮されている。もちろん彼の諸作の方がハンガリーの広大な野原などを舞台にしておりその効果は顕著だが、こちらでは病院という狭い空間とそこに広がる時間をカメラの瞑想的な動きで捉えていく様はゾクゾクするほどヤンチョー作品だ。そして手術室の全容を空間を練り歩くように撮す様なんかは、驚くことにめちゃくちゃ「ER」っぽい。タル・ベーラだけじゃなく「ER」の源もここにあったのだ!

だが青年が病院から帰り、町へと赴く場面になると途端に話が変わってくる。仲間たちと合流した彼はパーティ会場へと行き、前衛的な映像詩を観る。そこでとある女性と他愛ない愛の駆け引きを繰り広げたり、彼らの現実に詩が入り込んできたりとおいおいあの「ER」展開どこ行ったんだよ!って感じになる。かなりヌーヴェルバーグっぽくなるのだが、私の心の中には違和感しかなくなる。

かと思えば、70歳の恩師の惨めな失敗を目の当たりにした彼は同じく70歳で不治の病を患った父に会いに行くため、故郷へと車を走らせる。ここで後に見られる遠近感炸裂長回しの数々が見られるのだが、そこに刻まれているのは虚無感である。幼馴染みはこの場所に根を落とし、青年は彼女がこの殺風景な場所で朽ちゆく未来を見る。他の人々、友人たちや他ならぬ父にもその影を見て、青年は皆にブダペストみたいな賑やかな都市にくれば幸せになれると言うが、全員“いや、収穫があうから”と無下に断られる。というそんな青年が都市に倦怠を感じており、逆に俺を連れてってくれと嘆願するが、いやお前の居場所はここじゃないと断られる。青年は故郷にも都市にも属すことの出来ない宙吊りの存在として世界に投げ出され、すごすごともと来た道を帰るしかない。

何というかこの映画は構成的にかなり変だ。例えるならあのミケランジェロ・アントニオーニが「ER」のエピソード監督をまかされ、何事も経験と最初はいやいやながら製作していたが、いつしか飽きて全てを投げ出し、自分の美意識のままの作品を作り始め、とうとう彼お得意の底無し沼のような虚無と絶望の世界へと突っ込んでいった……みたいな変な映画なのである。悪くない、ただ変なのだ。巨匠のあんまり見ちゃいけない所を見ちゃった感じがある。だが変な物好き、巨匠が作った誰に省みられる訳でもないマイナー映画好きにはとてもお薦めしたい訳である。

Ivan Andonov&"Vchera"/ブルガリアに響くイエスタデイ

"Vchera" / "イエスタデイ" (監督:Ivan Andonov, ブルガリア 1988)

60年代のブルガリア、他の国がそうであったように共産主義国家であったこの国にも、ビートルズなどのロックミュージックや性の解放がもたらされるなどして、自由の気風が高まりを見せていた。だが今作の舞台となる寄宿学校はそれとは真逆の方向を行っていた。イギリスに多大なる影響を受けている癖して、学ぶのはシェイクスピアだとか今風の文化ではなく昔の文学ばかりだ。規律も余りに厳しくて自由がない。そんな現状に生徒たちが不満を抱く中、とある女子生徒が父親の分からない子供を産み、学校はにわかに揺れ動き始める。

この作品はブルガリア版「初体験/リッチモンド・ハイ」と呼ぶべきかもしれない、軽妙な青春コメディだ。妊娠で一騒動起こったり、ロックミュージックで一悶着が起こったり、男子も女子も下らないことで騒ぎまくって大人に楯突きまくったり、とにかく全編から若い活力がみなぎっている。

題名はブルガリア語で“昨日”を表している、つまりはビートルズの「イエスタデイ」が題名の元ネタな訳で、実際ビートルズなどのロック楽曲が流れて楽しい。のだが、権利料の関係なのか何なのか流れる曲は少ない。その代わりに何故だか官能的なジャズと80年代の空気を濃厚に反映した安っぽい電子音楽がガンガン流れるのだ。60年代にこの音楽群がチグハグな印象を受けるが、そのチグハグさが逆に味になっていて宜しい。

そして今作で興味深いのは共産主義下における身体設計みたいな物が垣間見られることだ。ルーマニアにしろソ連にしろ共産ブロックは体操競技に異様な熱を入れていたのはご存じの通りだが、今作ではとにかく青年たちが脱いで体操しまくる。OPでは野郎脱ぎ青年たちが筋トレに励み、上半身裸でバスケットに勤しむ。寮生の部屋には鉄棒が用意してあって、手前で主人公たちが喋ってる時に奥でモブ青年が大車輪してるとかザラだ。アメリカの青春映画は女性の裸が多いが、共産主義の青春映画は男性陣の裸が多いという発見がある。マジでバンバン出てくる。

ここで描かれるのは完全に体制に反旗を翻しまくる青年たちの姿な訳で、ちょいちょい監督大丈夫か?と思ったりするが、製作年が1987年と共産主義体制も末期なので大丈夫だったのか?という気がする。監督のIvan Andonov(イヴァン・アンドノフ / Иван Андонов)は俳優として活動すると同時に60年代から活躍している映画作家で、とある男女の愛の放浪を描き出したロマンス"Trudna lyubov"(1974, 監督自身が主演)や、2人の女性が運転免許を取ろうと悪戦苦闘する姿を描いた"Dami kanyat"(1980)、空前の色男が巻き起こす騒動を描き出したコメディ映画"Opasen char"(1984)などが有名。

ポスターにもビートルズ。

Ali Özgentürk&"At"/イスタンブールの路上に斃れて

"At" / "馬" (監督:Ali Özgentürk, トルコ, 1982)

フェルハットと彼の父は生まれ育った故郷の村から都市部へと引っ越すことになる。ここで金を稼いでフェルハットを学校に行かせて教育を受けさせるためだ。しかし路上での野菜売りは重労働であり、違法のため警察にも弾圧されてしまう。夢見る明るい未来はどこにも見えず、辛い日々が続く。

トルコ人のシネフィルが“この作品はトルコ版の「自転車泥棒」だ。いや、それ以上の作品!”と表現していたが、そうしたい理由はかなり分かる。父と息子が身を寄せあって苛烈な貧困と都市の孤独を生き抜こうとする、そんな姿は「自転車泥棒」の親子に重なる。彼らの絆はとても固いものだ。しかし貧困はそれを越えるほどに、あまりにも過酷なだった。

今作の演出もやはりネオレアリズモ寄りであり、都市部の猥雑な状況がかなり生々しく捉えられている。80年代の作品でカラーなので、目に染みる感じは更に濃厚だ。色とりどりの車が所狭しと走る道路の粗雑な雰囲気、人々が寄り集まって声を上げる市場の活気、海に面したカフェの湛える洒脱さ、ホームレスたちの棲みかである劣悪な空き地の侘しさ。トルコの一都市(たぶんイスタンブール)に当時広がっていた現実の諸相を鮮烈に捉えている感じはある。

父親はどうしてもフェルハットを学校に行かせたいのだが、いっこうに金は貯まらない。無料で行けるという寄宿学校に応募しながらも、フェルハットは受験に落ちてしまう。その間も父親は野菜売りとして道路を歩き回る日々を送る。こうしてよりよい未来を求めたはずが、むしろもっと劣悪な環境で生きざるを得なくなる現実が広がる。描写描写から経済が活況であるような感じが浮かぶ(例えば野菜売ってたら、お前邪魔なんだよ!と難癖つけてくる、良い感じの車に乗ったブルジョアが出てくる)も、そこにおいて置いていかれる者たちの悲哀が緻密に描かれている。

ラストは全てに絶望した父親が街を彷徨う姿が映し出される。打ち捨てられた荒野のような空っぽの都市の状況は、その当時生きていた人々の精神の荒廃を反映したものかもしれない。それらの亡霊のような佇まいは頭に焼きついて離れないような不気味さを持っている。そしてその中で父親は暴漢に刺されて、命を落としてしまう。フェルハットは完全な失意の中で、故郷へと帰る……劇中、親子は道路の真ん中に横たわる羊の死体を目撃する。彼らはそんな風に世界から見離されてしまうのだ。

Duygu Sağıroğlu&"Bitmeyen yol"/トルコ、終わりなき苦難の道

"Bitmeyen yol" / "終わりなき道" (監督:Duygu Sağıroğlu, トルコ, 1965)

青年アフメットは仲間たちと共に故郷の町へと帰ってきた。そうして懇意にしていた家族の家に厄介することになるのだが、彼はその家の娘であるジェリメのことを愛していた。それでも彼女には婚約者がいるゆえに、愛は心に秘めているしかなかった。

今作においてカメラはトルコの噎せ返るほどに埃臭い現実を映し出している。打ち捨てられた砂の荒野に粗悪なバラック小屋が密集している風景、日雇い仕事で金を稼ぐしか生きる道がない現状、全て重労働ゆえのその過酷さ。これらの生々しい感触はいわゆるネオレアリズモという潮流を感じさせるものだ。

トルコ映画界では、60年代から若い世代の映画作家がこの国に蔓延する社会問題を扱う映画を作り始めた。初めて映画として労働争議を描き出した"Karanlikta Uyananlar"や盗まれたネックレスの行方を通じて階級闘争を描き出す"Suçlular aramizda"などがその代表だ。それらは諸外国で流行していた映画の潮流を反映している訳だが、今作は正にイタリアのネオレアリズモの影響が濃厚なのである(この伝統は長く長く続くこととなり、この後に紹介する80年代のトルコ映画“At”に繋がる)監督Duygu Sağıroğlu(デュイグ・サーウロール)はこの作品がデビュー作、ここからトルコ映画界を代表する巨匠となる。

このリアリズムを主体とした演出も緻密で生々しく、迫力があるのだが、今作の肝はそこから飛翔する瞬間だ。今作の合間合間には50年代の残り香だろう叙情性が存在しているのだが、例えばアフメットとジェリメの愛の風景は残酷な現実に対する清涼剤として機能しうる。そして終盤の悪夢的な混乱の数々には映画的な快楽がある。螺旋階段の場面などはヒッチコックらの映像へのフェティシズムを感じさせる。そうしてリアリズムと映画的飛躍を巧みに融合して作り上げられた作品がこの“Bitmeyen yol”という訳である。

Julio Luzardo&"El río de las tumbas"/60年代、コロンビアに満ちるもの

"El río de las tumbas" ./ "墓碑流るる河" (監督:Julio Luzardo, コロンビア, 1965)

60年代はコロンビアの農村、ある男たちが秘密裏に川へと死体を遺棄する。翌日、知的障害を患うロバ引きの男がその死体を見つけることになる。首都から調査官もやってくるのだが、事態はあまり進展することがない。そのうちコロンビアのお祭りの日がやってくる。

60年代のコロンビアの雰囲気が濃厚に反映されている作品。殺人事件が起きているというのに村長も警察官もかなり適当な態度で、首都から来た調査官もその適当さに参っている様子を見せる。正直言って適当以外の何物でもない。コロンビアの歴史を外部からしか知れない自分としては、コロンビアのわずかな平穏な時代を今作は象徴しているように見えてくる。

終盤も割と牧歌的な雰囲気が漂いながらも、しかし最後には真相を追求していた人物が殺害され荒涼たる最後を迎える。調べるとこの前年に、反政府的な左翼ゲリラFARCが誕生し内戦が激化の一途を辿っている。その不気味な未来を描いているようなラストであり、現地のコロンビアの人々にとってはどういう意味を持つのか聞いてみたいところである。

Walter Hugo Khouri&"As Filhas do Fogo"/ブラジル、炎の娘たち

"As Filhas do Fogo" / "炎の娘たち" (監督:Walter Hugo Khouri, ブラジル, 1978)

ブラジル。ある2人の女友達がリオから保養地である町へとやってくる。彼女たちはここで気ままな時間を過ごしながらも、ある時超心理学を研究しているという女性に出会うこととなる。この出会いをきっかけとして、彼女たちは不思議な現象の数々に巡りあうこととなる。

今作は過去に多くあった同性愛的な隠喩を多用する、例えばベルイマンの「ペルソナ」やアルトマンの「3人の女」のような映画の系譜に位置する作品だ。女性同士の秘めたる愛が思わぬ躍動を見せる作品群の数々に属する訳である。

が、これらの映画にあった独特の魅力は今作には余りない。今作の監督 Walter Hugo Khouri(ウォルター・ユーゴ・コーリ)は“Noite Vazia"(実は日本でも「夜の遊び」という邦題で公開されている)などブラジル映画界に残る傑作を多く作る、ブラジル映画史随一の映画作家(「夜の遊び」は私も観てる。なかなかいい)なのだが、今作にはキレがない。全てを台詞で説明しようとしている故に、過去作であったヴィジュアル的な凄みがない。最後はなかなかインパクトがある奇妙な感じでいいのだが、全体的には微妙だ。それ故、かなり惜しいというべき作品。超心理学とレズビアニズム、昔を舞台にするなら格好のテーマすぎるのに!

Jaime Osorio Gómez&"Confesión a Laura"/暴力の時代、あの日秘めていた愛

"Confesión a Laura" / "ラウラへの告白" (監督:Jaime Osorio Gómez, コロンビア, 1990)

1948年コロンビアはボゴタ、自由党のカリスマ的政治家Jorge Eliécer Gaitán(ホルヘ・エリエセル・ガイタン)の暗殺をきっかけにこの地で最も大きな暴動の1つであるボゴタ暴動が勃発した。町は暴力によって荒れ果て、日常においても常に建物の天井に狙撃主が待機し、敵性分子を抹殺しようとする末期的な状況が広がっていた。

そんな中でドン・サンティアゴは妻のホセフィーナに懇願され、向かいのマンションに住む友人のラウラに誕生日のケーキを届けに行く。彼女の元へと辿り着いたはいいが、暴動が激化し、外に出ることが難しくなったゆえ、彼はラウラの部屋に滞在することになる。二人はしばし会話を楽しむのだったが……

コロンビアといえば内戦もしくは麻薬戦争における暴力という印象だが、今作はそういったイメージとは真逆の静かで大人なラブストーリーである。ラウラは未婚の中年女性、いわゆるオールドミスなのだが、その理由は秘めたる恋心、ドン・サンティアゴへの長きに渡る恋心な訳である。それが二人の何気ない会話、何気ない挙動の数々から、昔に忘れてきた愛として結実を果たす姿は何とも滋味深く、素晴らしい。舞台はほぼラウラの部屋のみだが、現れる感情は息を呑むほど豊かだ。

今作を観たきっかけは「大河の抱擁」で日本でも話題なコロンビア映画界の俊英シーロ・ゲーラが必見のコロンビア映画として挙げていたからだ。映画史的に古くから豊かなラテンアメリカの中でも、イマイチ話題には上がらないコロンビアだが(私が話したコロンビアの映画作家も自国の映画がメキシコなどの周辺諸国ですら無名なのを残念がっていた)今作を観れば、その豊穣さに映画史を探索したくなること請け合いである。