Alexis Damianos&"... Mehri to ploio"/ギリシャ、3つの愛の風景

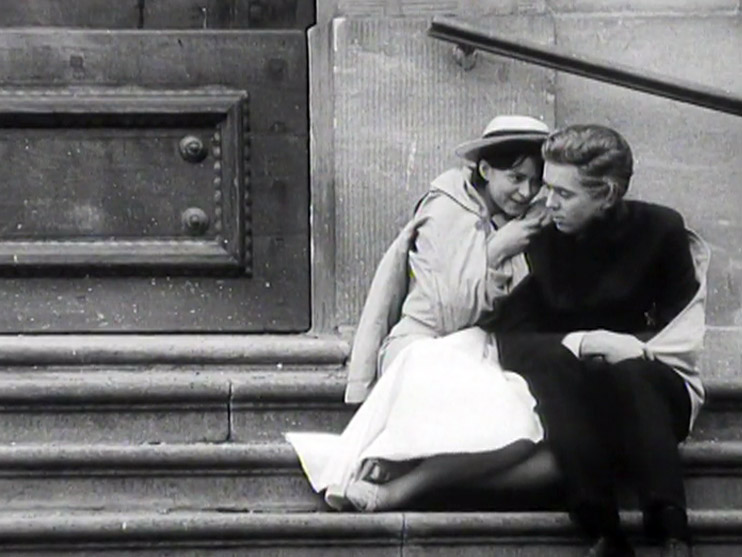

"... Μέχρι το πλοίο" / "船が出港するまで" (監督:Alexis Damianos, ギリシャ, 1966)

青年アントネは自身の故郷を捨てて、オーストラリアに移住するため、ギリシャを旅している。その費用を貯めるために、友人の鍛冶屋に立ち寄り、そこでしばらく働くことになる。最初は旧交を温めるのだが、友人の恋人が現れたことで事態は一変する。

まず繰り広げられるのは恋の三角関係である。交わされる言葉は少ないながらも、アントネは確かに女性に惹かれていく。そして徐々に彼女も惹かれていくのだが、それとともに愛の緊張感は増幅していくことになる。そして宏大に広がる深く森ですらその愛を抱え込めなくなった時、事態は破局を迎える。

そしてアントネは再び旅へと出るのだが、茫漠たる荒野で出会ったのはナノタという女性である。彼女は気の狂った妖精さながら、荒野を駆け抜け続けるのだが、アントネはその姿に惹かれるとともに、予測不可能性に翻弄されることとなる。

この奇妙な愛の舞踏はすこぶるシュールな様相を呈する、どこまでも続く無限の広野、ナノタの名前を絶叫し続ける羊飼いたち、騒音を挙げながらナノタを追うバイク。そこでナノタは天衣無縫な愛を振りまきながら、舞踏を続ける。荒野は舞台だ。ナノタは発狂した踊り手だ。そこには超現実的な魅力が宿る。

そんな旅路の果てにアントネは港町に辿り着く。そこである夫婦のもとに居候をすることになるのだが、その夫婦の関係性は冷え切っていた。妻は寂しさを顔に張り付けながら、無関心でありながら抑圧的な夫に文句を言い続け、時には暴力を受ける。そんな状況に耐え兼ねたアントネは彼女とオーストラリアへ行くことを決意する。

という訳で今作は全く異なる作風を持つ3幕もので形成されている。1幕は愛の三角関係、2幕は愛の超現実的舞踏、3幕は愛の不毛な不条理劇といった形だ。個人的に好きなのは3幕だ。妻の視点でこの絶望的な夫婦生活が描かれる様は、家庭という牢獄を描いたシャンタル・アケルマン作品のような趣がある。カメラワークと閉所恐怖症的な舞台設定も他とは異様で一線を画している。前2幕がギリシャの自然を背景としていたから、ほぼその要素が取り払われミニマルさを突き詰めた3幕は一層奇異に映る。

監督は今作を以て、ギリシャにおける60年代という時代を忌憚なく描き出している。そこで愛は一体どのような変容を研げていっているのか。それが余すことなく浮き彫りにされているのだ。

Agim Sopi&"Njeriu prej dheu"/コソボ、受難と尊厳

"Njeriu prej dheu" / "土より生まれし男" (監督:Agim Sopi, コソボ, 1984)

今作の主人公はソコルという老人だ。彼はコソボの田舎町で農民として暮らしていたが、貧困は深まるばかりだ。それ故に息子の家族とともに、トルコへと出稼ぎに赴くのだが、その生活すら安定したものではなく、ソコルは追い詰められていく。

そんな中で最愛の妻が亡くなってしまい、彼女を埋葬しようとするのだが、貧困の生でそれすらままならない。この事実とともに自身の死期を悟ったソコルは、せめて自分の骨を故郷の大地に埋めることを願い、家族を置いてコソボへと帰還することになる。

今作において監督は格調高い映像で以て1人の老人の苦悩を描き出していく。孫はソコルにこう尋ねる。"私たちはどこから来たの? 私たちの故郷はどこ?" ソコルは言葉を濁しながら、遠い目をすることしかできない。娘はトルコ人と行きずりの関係を持つのを続け、家庭は荒れ果てる。その光景を監督は静かに見据えるのだ。そこからは苦しみと怒りが滲み渡る。

そしてソコルは故郷へと戻るのだが、そこすらも荒涼たる有様を呈していた。石造りの家の群れは朽ち、打ち捨てられている。妹と再会を果たしながらも、彼女は幼い息子を失ったのをきっかけに発狂、赤子の泣声の幻聴に惑わされるようになっていた。ソコルが持っていた土地も複雑な権利問題によって、持ち主が判別できなくっている。そしてソコルの苦悩は更に深まっていく。

後半になるにつれ、映画の視点はソコルから様々な人々に移り変わることによって、今作は個人の映画からコソボ人それ自体についての映画へ変わっていく。コソボの歴史は複雑だ。ユーゴ時代、コソボのアルバニア人はチトー政権に弾圧を受けながら細々と暮らしていた。その抑圧と貧困に耐え兼ねた人々は他国へ移住を果たしながら、その生活も平和なものではない。コソボに生まれることそれ自体が受難のようなものだ。しかし監督はソコルたちの姿を通じて、コソボ人の尊厳をも描き出している。彼らの大地に根づく強さを確かに描いているのだ。

Román Chalbaud&"La oveja negra"/ベネズエラ、熱狂と狂騒のメロドラマ

"La oveja negra" / "黒い羊" (監督:Román Chalbaud, ベネズエラ, 1987)

舞台はベネズエラの首都カルカス、この年に位置する古い映画館である。もう既に作品など上映されなくなった廃墟を、しかし根城とする人々がいる。彼らは犯罪者やホームレスなど寄る辺を持たない者たちであり、リーダーである中年女性ラ・ニグアを中心に疑似家族を形成していた。

今作で描かれるのはそんなユートピア的な世界における楽しい乱痴気騒ぎである。中年男性たちは酒を飲みながらお喋りを交わし、若者たちはバイクを乗り交わす。そして他愛ない毎日が、ある種の激しいエネルギーと共に紡がれていくのである。

際立つのは美術の豊かさだ。喧騒と狂騒を詰め込んだ小宇宙は埃臭くも力強い極彩色の装飾で彩られている。登場人物たちのエネルギーも相まって、その光景は例えばフェリーニやエミール・クストリツァの作品を彷彿とさせる。まさかそんな大作家と同種の才能を持つ映画監督がベネズエラにいたなんてと驚かされた。

そんな中、ラ・ニグアの息子であるエベリオが娼婦であるサグラリオと出会う。彼らはすぐさま恋に落ち、映画館で一緒に住むことになる。だが彼女の元夫であるハイロは警官であり、しかも元妻に未練タラタラだった。ストーカーのようにエベリオたちにまとわりつくハイロだったが、彼の執念は段々と手が付けられなくなっていく。

今作は映画でしか描けないような快楽が存分に詰まっている。先述した登場人物たちの狂騒ぶりもそうであるが、彼らが繰り広げる時に滑稽で時に感動的なメロドラマ、そして共同体が悲哀を持ちながらも豪快に崩壊していく風景、刺激的な銃撃戦まで交えた大胆なラスト。そういった様は勇大でありながらも、切ない。思わず落涙を禁じ得ないような力がそこにはある。

Román Chalbaud ロマン・シャルボーはベネズエラを代表する映画作家である。1977年製作の"El pez que fuma"はある娼館で繰り広げられるメロドラマを通じて、当時のベネズエラを活写した作品で、ベネズエラ映画史上の傑作と謳われている。40年にも渡って映画製作を続けており、1989年製作の"Cuchillos de fuego"は母を殺害した男を追い求める復讐者の物語、2017年製作の"La planta insolente"は1899年にベネズエラの国権を奪取したシプリアーノ・カストロについての伝記映画だ。現在も存命で、劇作家としても活躍している。

Assi Dayan&"Ha-Chayim Al-Pi Agfa"/イスラエル、淀みゆくこの国

"החיים על פי אגפא" / "アグファでの人生" (監督:Assi Dayan, イスラエル, 1992)

舞台はテルアビブに位置する"バービー"という名のバーだ。ここには心や体に傷を持つ者たちがいつでも流れ着いてくる。今作はこのバーで繰り広げられる運命的な1夜を描き出した群像劇である。

例えば店主であるダリア、彼女はその辣腕でバーを切り盛りする傍ら、自身の恋人がずっと自分を愛してくれているか心配で堪らずにいる。店員のダニエラはアメリカへのビザが欲しいと一生懸命に働き続けている。リッキーはキブツからやってきた女性だが、都市の喧騒に深い息苦しさを感じている。そこに刑事や傷痍軍人、ピアニストらが関わり、事態は複雑になっていく。

監督は鋭利なモノクローム映像によって、テルアビブの夜を切り取っていく。その光景は瀟洒というよりも、生々しく淀んだ空気感を湛えている。それはおそらく登場人物たちの心象風景を反映してもいるのだろう。この重々しい黒が観客の心に伸し掛かってくる。

そして黒の色彩は登場人物たちを絶望へと引き込んでいく。リッキーは行きずりの男と一夜を共にした後、言葉にはし難い不安と絶望感に苛まれ、自殺を図ることになる。そしてその男が再び夜の街へと繰り出す時、その横には彼女の哀れな死骸が転がっている。だが緑に包まれたそれに気づかないまま、彼は行ってしまう……

今作の胸を締めつけられるような重苦しさは当時のイスラエル社会の反映なのかもしれない。事実、今作製作の3年後である1995年にはイツハク・ラビン首相が暗殺され、国は右傾化の道を歩むことになる。今作のラストは正にその黙示録を体現したものだ。それは余りに強烈で、私も思わず唖然としてしまった。だが当時のイスラエルにおいて、ここに現れる大いなる力は現実味を以て受け入れられたのだろう。

Assi Dayanは1945年生まれ、主に俳優として活躍しながら監督としても活躍する。1975年にはイスラエルの予備兵を主人公としたコメディ"Giv'at halfon eina ona"を手掛け、1994年には今回紹介した作品の続編"Smicha Hashmalit Ushma Moshe"を監督した。遺作は2011年の"Dr. Pomerantz"、困窮に陥った無職の心理学者を描いた作品である。2014年に惜しまれつつこの世を去った。

Lana Gogoberidze&"Me vkhedav mzes"/ジョージア、私には太陽が見える

"მე ვხედავ მზეს" / "私には太陽が見える" (監督:Lana Gogoberidze, ジョージア, 1965)

カティアはジョージアの田舎町に生きる盲目の少女だ。唯一彼女が見ることのできるものは太陽の光だけだった。そんな彼女が生活するのを助ける存在がソソイアだった。彼はカティアを慕い、いつも傍らにいる。2人は切り離せない存在だった。

まず印象的なのは音である。OPクレジットが流れる際、カメラが電車の最後尾からトンネルを行く姿を映し出す時、そこでは禍々しい音楽が流れる。そしてそこに重なるのは断末魔のような金属音だ。その不穏さは一種異様なもので、この先に来たる脅威を予告するようだ。

そうして脅威が迫りくるなかで2人は逞しく生きようとする。だが脅威は明確な形で彼らに降りかかる。軍人たちの登場、恩人である男の死。そういった現実はカティアたちの心を少しずつ疲弊させていくのである。

そんな逼迫した状況とは裏腹に、監督が紡ぎだす映像には鮮やかな瑞々しさが宿っている。例えば作業をする農夫たちの姿を横移動かつ長回しで捉えていく様にはそこに広がる日常の空気が美しく切り取られている。そして脅威から逃れようとする2人が、海辺を歩く場面がある。白と黒の濃淡が繊細に揺れる海と空の風景は息を呑むほど美しいものだ。

そして2人は決断を迫られる。この辛く苦しい世界で共に居続けるのか、それとも別れそれぞれの道を行くべきなのか。そんな人生のこれからを決めてしまうであろう選択に直面する彼らの姿を、監督は優しく見つめるのだ。

Lana Gogoberidze (ジョージア語表記:ლანა ღოღობერიძე)は1928年、トビリシに生まれた。トビリシ国立大学とモスクワ国立大学で映画製作を学び、50年代から映画監督としてデビューする。1984年製作の"Day is Longer than Night"はカンヌ国際映画祭にも選出されるなど話題になる。その後は政治家にも転身、2004年にはフランスのジョージア大使に任命されるなど幅広く活躍している。

Svetlana Proskurina&"Detskaya ploschadka"/荒廃の中の、黄昏色の青春

"Детская площадка" / "子供の遊び場" (監督:Svetlana Proskurina, ソビエト連邦, 1987)

ジャンナは孤児院を出て工場で働く少女だ。ある日彼女はロマンという少年と出会う。彼は救急車の運転手をする、やはり孤独な青年だったが、2人は一目会った時から惹かれあい、そして孤独の傷を舐めあうように2人で暮らし始める。

今作はまず2人の交流を淡々と描き出していく。公園で出会った時に言葉を交わしてすぐ、若さゆえの性急さからか、部屋へと赴き互いについて打ち明けあう。そして彼女たちはすぐさま恋人同士になり、生活を共にする。だが2人の幸せに影が振りかかろうとしている。

ロマンはよりよい未来のために、運転手の他に組織犯罪に加担し始める。そうしてイヤリングを買ってあげたりと、彼の羽振りは少しずつ良くなっていくのだが、犯罪の世界に身を深く埋めるにつれて、段々と後戻りできなくなっていく。

ここには80年代後半、共産主義末期にあるソビエト連邦の荒廃が描かれている。表向きはモダンな都市生活が演出されていながらも、その裏には見るも無残な瓦礫の山や工場の黙示録的な風景が広がっている。そんな荒廃が臨界点に達する直前がここに映し出される時代なのである。

それに呼応するように主人公たちの青春も荒廃している。社会の隅に蹲って、小さな小さな幸福を何とか分け合う光景は悲愴な物がある。そういった風景はリトアニアの映画作家シャルナス・バルタスの初期作品、例えば"Trys dienos"などを想起させられる。共産主義末期と崩壊後という違いはあるが、それでも東側に広がっていた荒廃を両者は体現しているのである。

しかしここには真逆の感触も残っている。画面には常に夕陽のような橙の薄いベールがかかっているのだが、そこからはどこか暖かなる安らぎと静かな郷愁を感じさせる。例え生活は悲惨なものであっても、ここにしか存在しない何かが確かにあると主張でもするかのように。この胸を締めつけるような懐かしさは、観る者の心に滲み渡るだろう。その果てにどんな悲劇が待ち構えていようとも。

Svetlana Proskurina (キリル語表記:Светлана Проскурина / スヴェトラーナ・プロスクリナ)は1948年生まれ、1976年にレーニングラードの映画学校を卒業した後、1987年にデビュー長編"Детская площадка"("Detskaya ploschadka")を製作した。1990年に完成させた長編"Случайный вальс" ("Sluchaynyi vals")はロカルノ映画祭で金豹賞を獲得している。90年代はロシアの芸術家に関するドキュメンタリーを多く製作、2002年にはアレクサンドル・ソクーロフの「エルミタージュ幻想」の脚本も手掛けた。近年も精力的に映画を製作しており、最新作は2019年の"Воскресенье"("Voskresenae")、死の宣告を受けた公務員がめぐる最後の日曜日を描いた作品だそうだ。

Zbyněk Brynych&Transport z ráje/楽園から遠く離れて

"Transport z ráje" / "楽園からの輸送" (監督: Zbyněk Brynych, チェコ, 1962)

舞台は第2次世界大戦最中のプラハ、ここにゲットーであるテレシンが形成され、数多くのユダヤ人が住むことを余儀なくされていた。まず今作はそんなゲットーの姿を描き出す。表面上ユダヤ人は自由を謳歌しているように思われるが、実際にはナチスによる日常的な虐待や言論規制など、そこに真の自由は存在してない。ゆえに自由を求める若者たちは地下に潜って生活をしている。

そしてナチスドイツはある計画を着々と進めていた。ここに住むユダヤ人たちを無差別に選んで、絶滅収容所であるアウシュヴィッツに輸送しようというのだ。そんな残酷な計画が進む中、地下の若者たちは過酷な状況でも青春を謳歌していた。直情的に愛に生き、そうできないものは彼らの幸運をやっかみ、それぞれが軽やかに若さを生きていく。だがそうできるのも時間の問題であった。

今作に描かれるプラハの風景(もしかしたら違うかもしれないが)は端正でとても美しいものだ。古きものの滋味深い趣がそこには宿っている。それと同時にモノクロームの色彩はこれらに鬱々たる雰囲気をも宿していく。それは人々の抑圧された心が反映されているのだろうと思わされるほど、灰色の荒涼を湛えていると言ってもいい。

そして少し興味深く思ったのは、この時代のチェコスロヴァキア映画を観るにあたって、ナチスドイツが出てくる作品はとても多いわけだが、そのドイツ軍の多くがちゃんとドイツ語を喋っているのである。同時代のアメリカ映画などでは望むべくもないが、チェコスロヴァキア映画は完璧にドイツ人俳優かドイツ語が流暢な俳優を雇っているようだ。それほど歴史問題には敏感であるということだろう。

終盤は本作でも最も印象的だ。空き地に集められたユダヤ人たちはドイツ軍兵士によって名前を呼ばれ、一ヶ所に集められていく。そして彼らは粛々と列車に乗ることになる。絶滅収容所へと向かう列車へ。この光景を何の虚飾もなく、淡々と描き出すのだから恐ろしいものだ。死への道筋はこうして静かに描かれていったのだということを改めて思い知らされる。